Braucht die Welt überhaupt genomeditierte Pflanzen?

Diese Frage wird gerne von den Gegnern der modernen Züchtungsmethoden ins Feld geführt. Wie fast immer gilt: Der Markt gibt die Antwort. Und hier sieht es ziemlich eindeutig aus.

Donnerstag, 11. November 2021

Obwohl die Genomeditierung mit Crispr/Cas oder ähnlichen Verfahren erst seit wenigen Jahren verfügbar ist, steigt die Zahl der Anwendungen rasant. Immer mehr genomeditierte Pflanzen drängen zurzeit in Richtung Zulassung und damit zum Markt. Bereits seit 2018 wird in den USA beispielsweise eine Sojapflanze mit gesünderer Ölzusammensetzung angebaut. Letztes Jahr betrug die Anbaufläche 40'000 ha, Tendenz steigend. Denn der Nutzen für die Konsumentinnen und Konsumenten liegt auf der Hand.

Unzählige marktorientierte Produkte

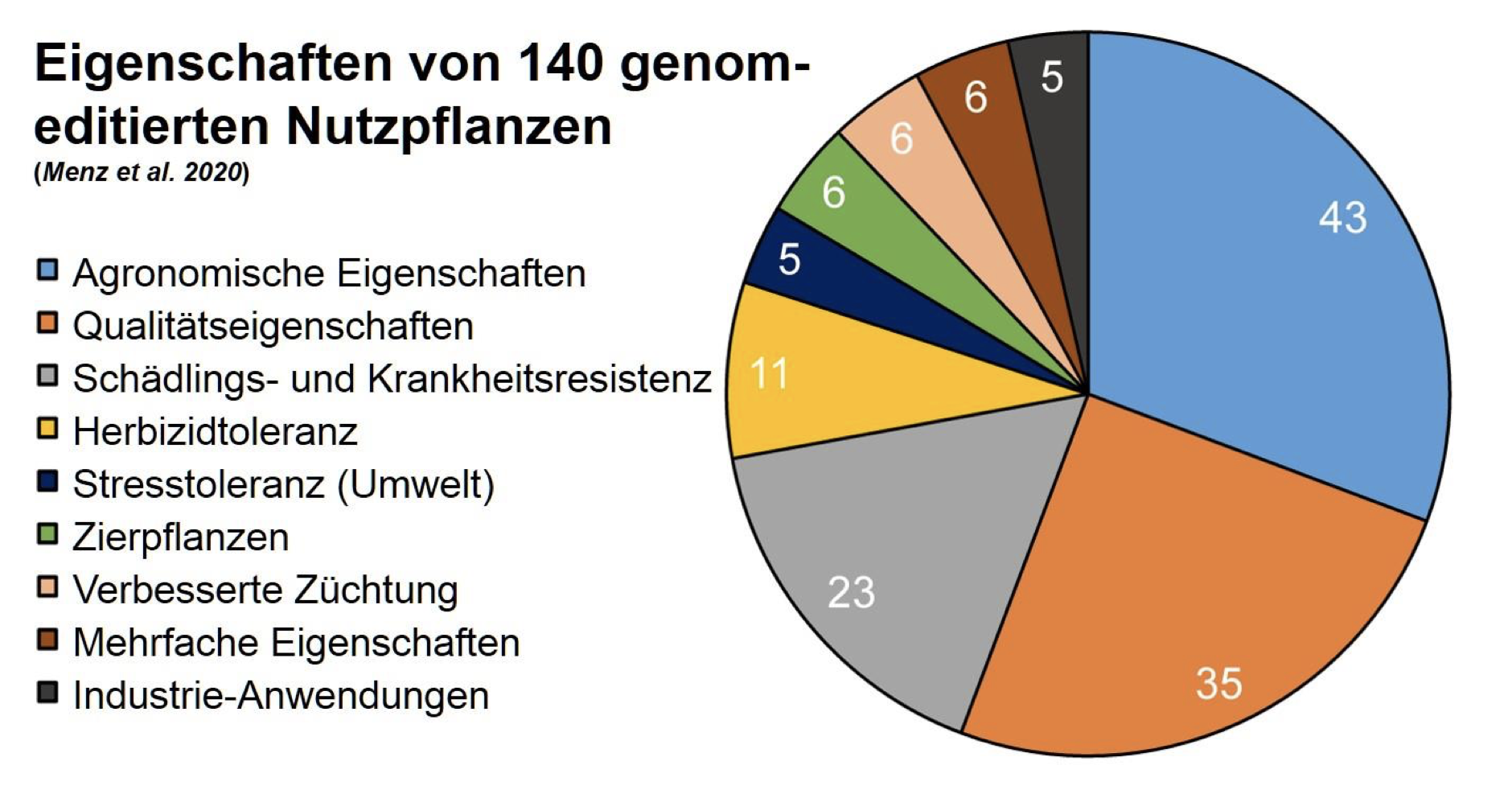

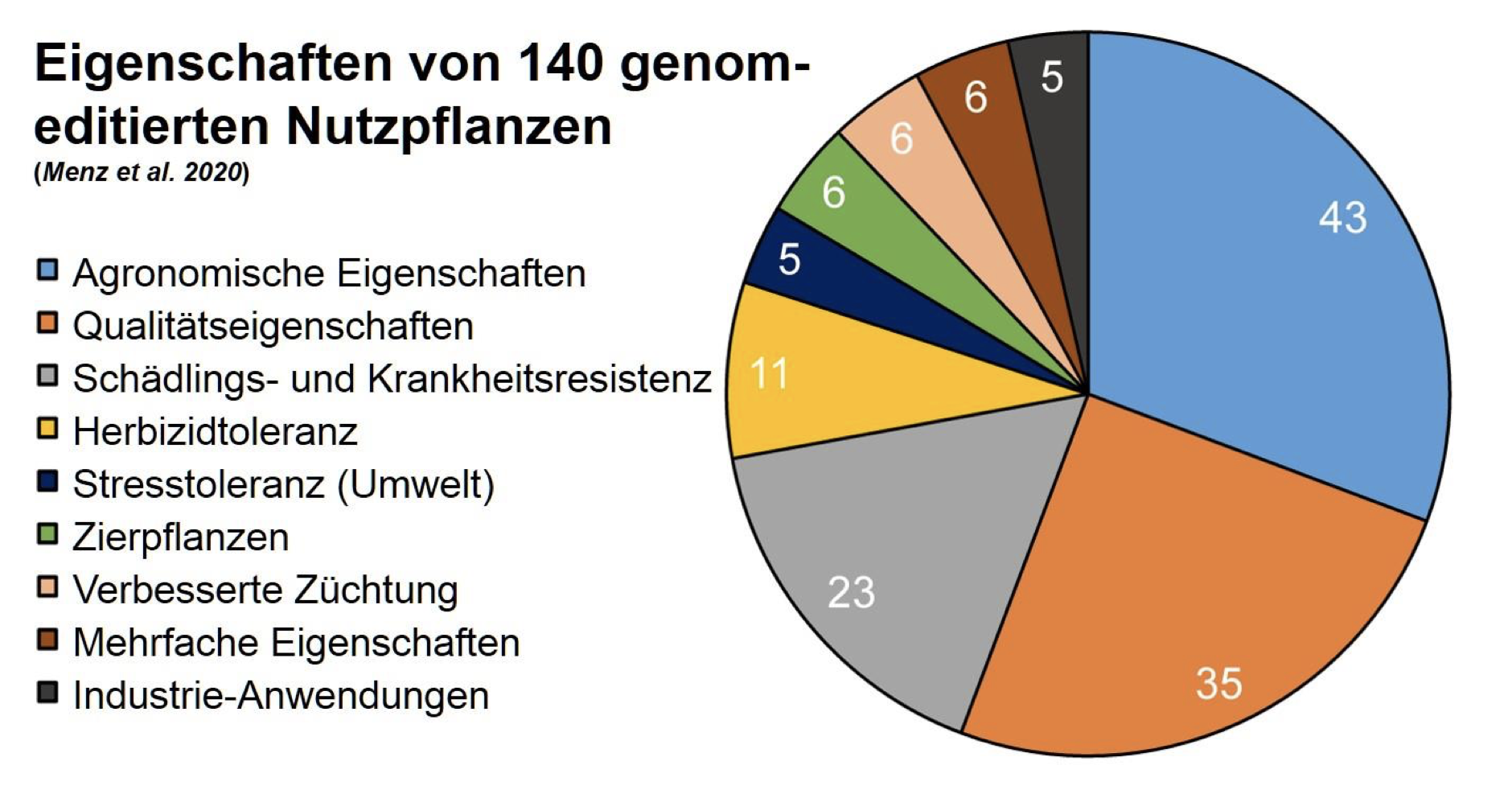

Diese genomeditierte Soja ist erst der Anfang, wie eine Übersicht in der Fachzeitschrift «Frontiers in Plant Science» von 2020 zeigt: Bis Juni 2019 konnten von den Autoren insgesamt 140 genomeditierte Nutzpflanzen ausgemacht werden, welche als marktorientiert eingestuft werden können. Das heisst, die Pflanzen wurden in ihren Eigenschaften so verändert, dass sie einen konkreten Nutzen für den Produzenten oder die Endkundenaufweisen mit dem Ziel der Markteinführung. Dabei reichen die verbesserten Attribute der Pflanzen von agronomischen Eigenschaften wie z.B. stabileren Halmen über verbesserte Schädlings- und Krankheitsresistenzen bis hin zu höhere Toleranz gegen Stress wie Trockenheit oder Nässe.

Viele Länder haben überholte Gentechnik-Gesetzgebungen. Sie taugen nicht für die modernen Züchtungsmethoden und fokussieren auf transgene Produkte. Die Genomeditierung kennt aber viele Anwendungen, die innerhalb der Art Mutationen hervorrufen, welche auch in der Natur spontan entstehen könnten. Solche Produkte werden in der Regel nur unzureichend durch die herkömmliche Definition von genetisch verändertem Organismus erfasst. Sie lassen sich zudem meist nicht von mit traditionellen Methoden gezüchteten Pflanzen unterscheiden. Die Wissenschaft hat die Gesetzgebung schlicht überholt.

Risikobasierte Zulassung anstatt Stillstand

Einige grosse Länder haben reagiert und regeln die neuen Züchtungsmethoden separat. Hier kommt oft eine risiko- und produktbasierte Zulassungspraxis zur Anwendung. Leider sperren sich noch immer viele Industrienationen, vor allem in Europa, gegen eine solch pragmatische, evidenzbasierte Gesetzgebung – mit den entsprechenden Auswirkungen für die dort ansässige Forschung und Entwicklung. Dort, wo die Zulassung liberal gehandhabt wird, wie beispielsweise in den USA, wird aktuell eine neue Pflanze pro Tag den Behörden zur Zulassung vorgelegt. 2020 wurden 17 genomeditierte Pflanzen von den entsprechenden US-Behörden als nicht genetisch veränderte Organismen eingestuft und zugelassen. Darunter z.B. Kiefern mit stärkerer CO2-Fixierung oder Mais mit verbessertem Ertrag und höherer Qualität. Die Revolution, welche die Genomeditierung auslösen wird, steht erst am Anfang. Es wäre schön, wenn auch die Schweiz mit einer liberalen Gesetzgebung den hiesigen Forschern die Wege bereiten würde, damit ihre Innovationen ihren Nutzen auch für Schweizer Landwirte, die hierzulande verarbeitende Industrie, die Konsumentinnen und die Umwelt entfalten können.

Obwohl die Genomeditierung mit Crispr/Cas oder ähnlichen Verfahren erst seit wenigen Jahren verfügbar ist, steigt die Zahl der Anwendungen rasant. Immer mehr genomeditierte Pflanzen drängen zurzeit in Richtung Zulassung und damit zum Markt. Bereits seit 2018 wird in den USA beispielsweise eine Sojapflanze mit gesünderer Ölzusammensetzung angebaut. Letztes Jahr betrug die Anbaufläche 40'000 ha, Tendenz steigend. Denn der Nutzen für die Konsumentinnen und Konsumenten liegt auf der Hand.

Unzählige marktorientierte Produkte

Diese genomeditierte Soja ist erst der Anfang, wie eine Übersicht in der Fachzeitschrift «Frontiers in Plant Science» von 2020 zeigt: Bis Juni 2019 konnten von den Autoren insgesamt 140 genomeditierte Nutzpflanzen ausgemacht werden, welche als marktorientiert eingestuft werden können. Das heisst, die Pflanzen wurden in ihren Eigenschaften so verändert, dass sie einen konkreten Nutzen für den Produzenten oder die Endkundenaufweisen mit dem Ziel der Markteinführung. Dabei reichen die verbesserten Attribute der Pflanzen von agronomischen Eigenschaften wie z.B. stabileren Halmen über verbesserte Schädlings- und Krankheitsresistenzen bis hin zu höhere Toleranz gegen Stress wie Trockenheit oder Nässe.

Viele Länder haben überholte Gentechnik-Gesetzgebungen. Sie taugen nicht für die modernen Züchtungsmethoden und fokussieren auf transgene Produkte. Die Genomeditierung kennt aber viele Anwendungen, die innerhalb der Art Mutationen hervorrufen, welche auch in der Natur spontan entstehen könnten. Solche Produkte werden in der Regel nur unzureichend durch die herkömmliche Definition von genetisch verändertem Organismus erfasst. Sie lassen sich zudem meist nicht von mit traditionellen Methoden gezüchteten Pflanzen unterscheiden. Die Wissenschaft hat die Gesetzgebung schlicht überholt.

Risikobasierte Zulassung anstatt Stillstand

Einige grosse Länder haben reagiert und regeln die neuen Züchtungsmethoden separat. Hier kommt oft eine risiko- und produktbasierte Zulassungspraxis zur Anwendung. Leider sperren sich noch immer viele Industrienationen, vor allem in Europa, gegen eine solch pragmatische, evidenzbasierte Gesetzgebung – mit den entsprechenden Auswirkungen für die dort ansässige Forschung und Entwicklung. Dort, wo die Zulassung liberal gehandhabt wird, wie beispielsweise in den USA, wird aktuell eine neue Pflanze pro Tag den Behörden zur Zulassung vorgelegt. 2020 wurden 17 genomeditierte Pflanzen von den entsprechenden US-Behörden als nicht genetisch veränderte Organismen eingestuft und zugelassen. Darunter z.B. Kiefern mit stärkerer CO2-Fixierung oder Mais mit verbessertem Ertrag und höherer Qualität. Die Revolution, welche die Genomeditierung auslösen wird, steht erst am Anfang. Es wäre schön, wenn auch die Schweiz mit einer liberalen Gesetzgebung den hiesigen Forschern die Wege bereiten würde, damit ihre Innovationen ihren Nutzen auch für Schweizer Landwirte, die hierzulande verarbeitende Industrie, die Konsumentinnen und die Umwelt entfalten können.

Sources

Sources

Ähnliche Artikel

Was wirklich im Einkaufskorb steckt

Gentechnik im Einkaufskorb? Ja – und viel häufiger, als wir denken. Ob Pasta, Brot oder Gemüse: Viele unserer Alltagsprodukte stammen aus Mutationszüchtungen, die ein Eingriff ins Genom sind und als sicher gelten. Höchste Zeit, mit gängigen Mythen aufzuräumen.

Die genomischen Züchtungsmethoden bekommen keine Chance, sich zu beweisen

Moderne genomische Züchtungsmethoden gelten rechtlich als Gentechnik – und sind deshalb bis heute faktisch blockiert. Dabei essen wir seit Jahrzehnten gentechnisch veränderte Pflanzen, nur unter dem Etikett «klassische Mutagenese». Die neuen, präziseren Verfahren werden strenger reguliert als die alten, obwohl sie wissenschaftlich als sicherer gelten. Ein Widerspruch, der dringend korrigiert werden müsste. Die EU geht mit gutem Beispiel voran..

Keine Schweinerei: Warum hodenlose Eber ein klares Plus fürs Tierwohl sind

Neue Züchtungsmethoden eröffnen neue Möglichkeiten in der Pflanzen- und Tierzucht. Sie erlauben gezielte Veränderungen im Erbgut, die auch Tiere widerstandsfähiger, anpassungsfähiger und gesünder machen können.

Stillstand statt Fortschritt: Die Schweiz droht bei neuen Züchtungen zurückzufallen

Ein Überblicksartikel im Schweizer Bauer zeigt, wie stark die neuen Züchtungsmethoden die bäuerlichen Kreise beschäftigen. Nach Abschluss der Vernehmlassung zum Bundesgesetz wird eine Vorlage erwartet – dann zeigt sich, ob der politische Wille zur Zulassung tatsächlich besteht.