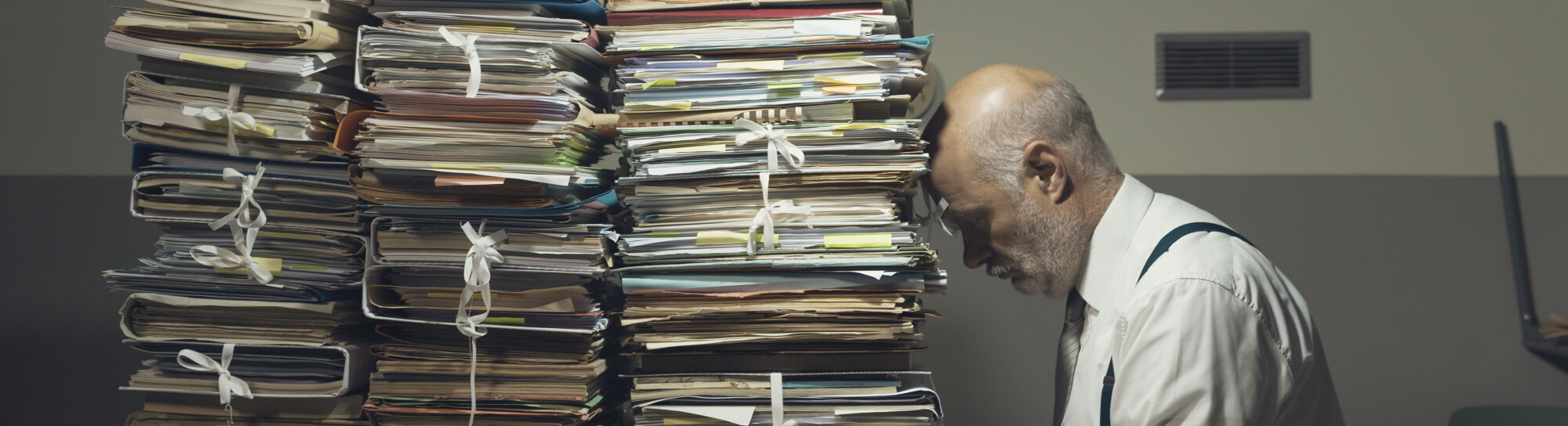

Landwirtschaft geht nicht vom Bürostuhl aus

Die vielen neuen Vorschriften stellen die Landwirte vor schier unlösbare Aufgaben. Wie so häufig verunmöglicht die gut gemeinte Regulation alltagstaugliche Lösungen für eine ressourceneffiziente Produktion. Drei Experten äussern sich in den bäuerlichen Medien kritisch und halten die lange Liste geplanter Massnahmen für praxisfern. Es fragt sich, was geschieht, wenn es den Landwirten dereinst «verleidet», ihren Beruf auszuüben.

Donnerstag, 25. November 2021

Seit vielen Jahren forscht Dr. Andreas Keiser, Dozent für Ackerbau und

Pflanzenzüchtung an der Hochschule für Agrar-, Forst- und

Lebensmittelwissenschaften HAFL in Zollikofen, mit seiner Arbeitsgruppe am

Ziel, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Ackerbau deutlich zu reduzieren,

ohne die Ertragssicherheit und Qualität zu gefährden. Die geplanten

agrarpolitischen Reformen im Ackerbau beurteilt er kritisch gegenüber der

Zeitschrift «Die Grüne»: «Moderne Technologien, die Ressourceneffizienz oder

auch die integrierte Produktion würden ausser Acht gelassen.»

Hohe Administrationskosten

Auch Sepp Sennhauser, Co-Präsident von Bio Ostschweiz und St. Galler Mitte-Kantonsrat, ist unzufrieden mit der langen Liste neuer Vorschriften für die Landwirtschaft: «Schleppschlauch-Obligatorium, Absenkpfad für Pestizide und Nährstoffe, Eiweissprogramm statt GMF, Programm alte Kühe, 3,5 Prozent Biodiversitätsfläche auf Ackerflächen, Massentierhaltungs-Initiative, Gegenvorschlag dazu usw. Da werden Programme erschaffen, die vielleicht ein hehres Ziel haben, aber meilenweit entfernt sind von der Praxis.» Er ist sich sicher, die Vorschriften würden vor allem zusätzliche Amts- und Kontrollstellen mit den dazugehörenden Auflagen und Kosten verursachen.

Fehlende Personalressourcen

Für viele Betriebe sind all diese administrativen Auflagen nicht zumutbar.

Es fehlt den Bauernbetrieben an Personalressourcen. Gemäss Lohnunternehmer

Martin Herzig wird der Pflanzenschutz zur vollamtlichen Profiaufgabe. Gegenüber

der «Bauernzeitung» sagt Herzig: «Es fehlt vielen Ämtern an Praxisbezug.» Man

müsse den «Bitz spüren» und nicht den Bürostuhl, wolle man sinnvolle Gesetze

erlassen. Landwirtschaft vom Bürotisch aus zu betreiben, sei jetzt und auch in

Zukunft nicht möglich. Etwas konsterniert meint Herzig: «Immer wieder spricht

man davon, dass es im Bereich der Bürokratie einfacher wird, aber es passiert

genau das Gegenteil.»

Mehr Import

Die Bürokratisierung der Landwirtschaft treibt viele Landwirte aus dem

Beruf. Die Experten sind sich einig: Sie wollen in der Schweiz Lebensmittel

produzieren. Die Schweiz hat gute Produktionsvoraussetzungen und auch eine

Verpflichtung, einen angemessenen Teil der Lebensmittel hier zu produzieren.

Doch wenn die produktive Landwirtschaft durch Vorschriften und Bürokratie immer

mehr ausgebremst wird, verlagern sich die Emissionen ins Ausland und der Import

an Lebensmitteln nimmt unweigerlich zu. Umwelt und Klima ist damit nicht

geholfen.

Landwirtschaftsberuf attraktiv halten

Die Herausforderung, Bauern in der Landwirtschaft zu halten und Junge für

den Landwirtschaftsberuf zu begeistern, ist überall auf der Welt ein grosses

Thema. Denn gemäss UNO-Prognosen steigt die Weltbevölkerung bis 2050 auf 10

Milliarden Menschen an, wovon 70 Prozent in Städten leben werden. Vereinfacht

gesagt, müssen die 30 Prozent auf dem Land lebende Weltbevölkerung den Rest

ernähren. Technologische Unterstützung fördert nicht nur die Attraktivität des

Berufes, sondern ermöglicht auch, dass ältere und körperlich nicht so kräftige

Menschen den Beruf ausüben können. Dies ist umso wichtiger in Ländern, in denen

die landwirtschaftliche Erwerbsbevölkerung altert. Hier könnte die Anpassung

der landwirtschaftlichen Technologien und der Agrarpolitik an die Fähigkeiten

und Bedürfnisse älterer Landwirte dazu beitragen, dass ältere Menschen

weiterhin produktiv tätig sind.

Blindspot-Artikel

Sources

FAO: The Future of Food and Agriculture. Trends and challenges.

Die Grüne, Nr. 10 (nur Print)

Ähnliche Artikel

Warum strenge Gentech-Regulierung Innovation bremst

Neue Züchtungsmethoden wie Crispr-Cas gelten als Schlüssel für resistente Pflanzen, stabile Erträge und weniger Pflanzenschutz. ETH-Professor Bruno Studer warnt: Wer diese Technologien überreguliert, stärkt ausgerechnet jene grossen Agrarfirmen, die man eigentlich bremsen will – und schliesst kleinere Züchter und Start-ups vom Markt aus.

Superfood mit Ecken und Kanten

Die Süsslupine ist Biovisions «Superfood des Jahres 2026». Sie liefert viel Protein, verbessert Böden und fördert die Biodiversität. Doch der Blick auf die Praxis zeigt: Ohne Züchtung, Pflanzenschutz und Innovation bleibt auch dieses Superfood eine Herausforderung.

Verkaufsstopps wegen PFAS: Müssen wir uns Sorgen machen?

Nach spektakulären Verkaufsverboten für Fisch und Fleisch wegen PFAS-Belastungen stellen sich Konsumentinnen und Konsumenten die Frage: Wie gefährlich sind die Stoffe wirklich – und was landet noch bedenkenlos im Einkaufschörbli?

Wie deutsche Experten über neue Züchtungsmethoden denken

In kaum einem anderen Land wird die Bio-Landbau-Idylle in der Öffentlichkeit so gepflegt wie in Deutschland. Natürlichkeit und ländliche Ursprünglichkeit sind mentale Sehnsuchtsorte vieler Deutscher. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass der Widerstand gegen neue Züchtungsmethoden gross ist – und dass die Unkenntnis über den eigenen Bio-Landbau fast schon vorsätzlich wirkt.