Nachhaltiges Essen aus dem Bioreaktor

Mehr Menschen ernähren und weniger Rohstoffe verschwenden – dieses Ziel erreichen wir dank «Nachhaltigkeit aus dem Labor», ist Tilo Hühn überzeugt. Der Food Architect forscht gemeinsam mit einem 80-köpfigen Team an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) an nachhaltigen Ernährungslösungen. Im Deep Technology Podcast spricht er über die aktuellen Trends, künstliche Intelligenz und warum es beim Essen aus dem Bioreaktor vor allem um neue Denkmuster geht.

Mittwoch, 9. März 2022

Fleischersatzprodukte liegen gross im Trend. Dank technologischem Fortschritt müssen wir heute auch in Sachen Geschmack und Textur auf fast nichts mehr verzichten. Die Produkte aus dem Labor kommen mittlerweile täuschend nahe an das «Original» heran. Ein Beispiel sind genmanipulierte Fleischersatzprodukte: Durch den Zusatz von Hämoglobin, dem Protein der roten Blutkörperchen, schmecken die pflanzlichen Alternativen täuschend echt nach Fleisch. «Ich könnte diese Produkte mit den Frikadellen meiner Grossmutter verwechseln», so Tilo Hühn.

Nachhaltige Lebensmittel aus dem Tank

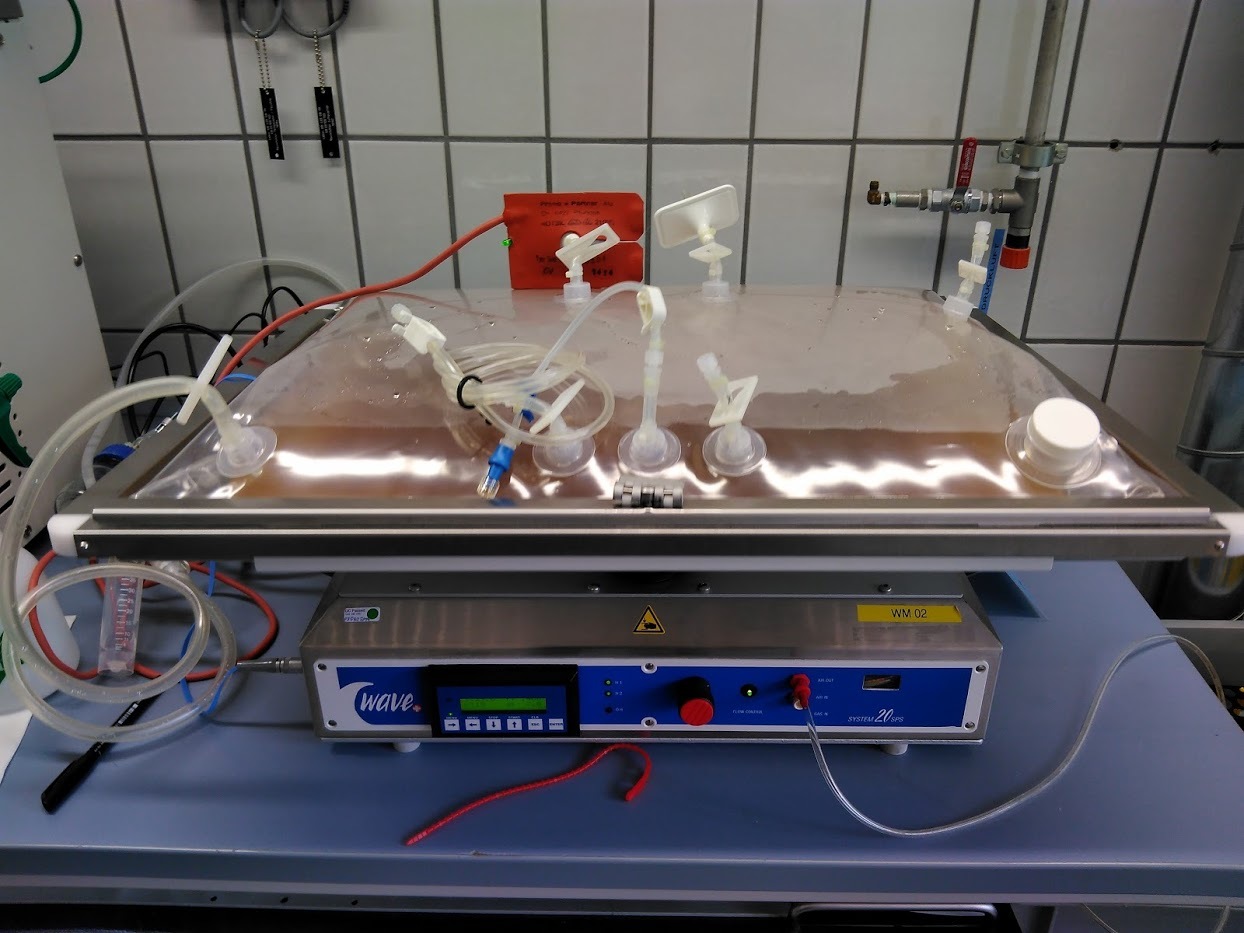

Und nicht nur Fleisch wird künftig aus dem Reaktor stammen, ist der Forscher überzeugt. Er stellt in der sogenannten Cellular Agriculture in seinem Labor bereits heute auch pflanzliche Nahrungsmittel wie Wein oder Schokolade her. Nach nur einem Monat kann auf der Basis von Kakaobohnen beispielsweise Zellmasse geerntet und daraus ein Produkt gewonnen werden, das an Schokolade erinnert. Die Zellen selbst sind dabei völlig natürlich. Sie werden lediglich durch eine bestimmte Kultivierung im Bioreaktor vermehrt. Das schont die Umwelt: Transportwege fallen weg, ebenso Probleme wie Schwermetallbelastung oder Kinderarbeit. Produkte aus dem Labor brauchen deutlich weniger Ressourcen und belasten den Boden nicht. Tilo Hühn ortet in der zellbasierten Lebensmittelherstellung daher viele Vorteile – auch wenn sie heute noch vergleichsweise teuer ist.

Neue Denkprozesse anstossen

Der Food Architect möchte jedoch weder die natürliche Produktion vollständig durch Reaktorarbeit ersetzen, noch die Bauern mittellos machen. Vielmehr sieht er in den technologischen Möglichkeiten eine Chance, neue Denkprozesse anzustossen. Nachhaltigkeit aus dem Labor heisst, die Nachhaltigkeit umfassend zu denken. Konkret schwebt Tilo Hühn eine Art «Kulturei» vor, die – ähnlich einer Brauerei – Kulturen pflegt und bei Bedarf im Tonnenmassstab Kulturen skalieren kann. Ein besonders grosses Potenzial konstatiert er auch in der Lebensmittelindustrie 4.0.: Indem das «Labor» mit der «Fabrik» verknüpft wird, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. «Unsere Vision ist, die Sensortechnik mit den Möglichkeiten moderner Automation einzusetzen», so Hühn. In sogenannten «Labtorys» (Anm. aus engl. Laboratory und Factory) können so in Zukunft beispielsweise Rohwarenschwankungen besser ausgeglichen werden. Das Ziel ist es, Food Waste zu reduzieren. Der Forscher sieht zudem eine interessante Zukunft im Bereich «reverse engineering»: Dank Datenanalyse ist es zunehmend möglich zurückzuverfolgen, wie Fehler in einem Produkt entstanden sind oder warum gewisse Produkte bei den Konsumenten und Konsumentinnen besonders gut ankommen.

Weniger Food Waste, mehr Menschen ernähren

Mehr Lebensmittel für Menschen machen und weniger verschwenden – das ist Tilo Hühns oberste Priorität: «Wir wollen nicht einfach standardisieren und Rohwaren ‹herabstufen›, indem wir sie zu Biogas verarbeiten und oder an Tiere verfüttern.» Er möchte die technologischen Möglichkeiten dazu einzusetzen, weniger Food Waste zu produzieren.

Die Lebensmittel aus dem Labor sollen zudem gesund sein und sie sollen schmecken – denn «sonst werden sie nicht konsumiert», ist Hühn überzeugt. Denn nicht nur Transportwege oder die Produktion belasten die Umwelt. Eines der grössten Probleme ist der Ausschuss von Lebensmittelrohstoffen. Wir werfen viel zu viel weg. Die Weltbevölkerung wächst gemäss UNO in den nächsten 30 Jahren auf rund 10 Milliarden Menschen an. Künftig müssen zwei Milliarden Menschen zusätzlich mit Lebensmitteln versorgt werden. «Nachhaltigkeit aus dem Labor» kann helfen, diese globale Herausforderung zu meistern.

«Wir sind in der digitalen Revolution»

Digitalisierung und IT spielen eine grosse Rolle bei der Vision, künftig weniger zu verschwenden und mehr Menschen gesund zu ernähren. Davon ist Tilo Hühn überzeugt. Er sieht, dass in der Landwirtschaft bereits heute sehr viel an Computertechnologie und Robotik zum Einsatz kommt. Von Drohnen, die in den Quadratzentimeterbereich vorstossen, um Pflanzenkrankheiten oder Trockenschäden zu scannen und zu dokumentieren, bis hin zu selbstfahrenden Schleppern, die Unkraut entfernen, oder dem Einsatz von Robotern in der Ernte- und Pflanzenschutztechnik – die Möglichkeiten für eine nachhaltigere Produktion sind riesig. «Wir sind in der digitalen Revolution», meint der leidenschaftliche Entwickler und fügt an: «Aber uns kann noch nicht bewusst sein, wie gross die Revolution wirklich ist.»

Die Bildrechte für das Titelbild liegen bei der ZHAW Wädenswil.

Ähnliche Artikel

Pestizide in grünen Smoothies

Nach den zahlreichen Rezepten für Weihnachtsplätzchen, Festtagsbraten und Cocktails sind jetzt die Tipps fürs Abnehmen, Entschlacken und Verschönern gesetzt. Das meiste ist blanker Unsinn.

Natürliche Gifte: Unterschätzte Gefahr in unserer Nahrung

Sichere Lebensmittel sind keine Selbstverständlichkeit. Während oft chemische Stoffe in der Kritik stehen, zeigt die Realität: Die grössten Risiken für unsere Lebensmittelsicherheit sind natürlichen Ursprungs. Aktuelle Rückrufe bei Babynahrung verdeutlichen, wie tückisch Bakteriengifte oder Schimmelpilze sein können.

Mit Tee krank statt schlank

Pflanzenschutzmittel stehen häufig im Fokus öffentlicher Kritik. Weniger beachtet wird, dass auch natürliche Inhaltsstoffe in Tees und Nahrungsergänzungsmitteln wirksam sind und gesundheitliche Risiken bergen können.

Mit Innovation die Ernährungssicherheit gewährleisten

Die Landwirtschaft steht im Zentrum eines globalen Spannungsfeldes aus Klimawandel, geopolitischen Krisen und wachsendem Ernährungsbedarf. Erkenntnisse vom Weltwirtschaftsforum in Davos zeigen: Die Antwort der Industrie liegt in der intelligenten Verknüpfung von digitaler Präzision und biologischem Fortschritt.