Les abeilles mellifères ne sont pas en voie de disparition

Depuis une quinzaine d’années, les médias se font l’écho d’une prétendue disparition des abeilles. Les raisons souvent invoquées sont les pesticides et les plantes génétiquement modifiées. Pourtant, de plus en plus d’indices montrent que la population d’abeilles mellifères reste constante dans le monde entier, voire qu’elle augmente. Il n’existe actuellement aucune preuve à l’appui de la thèse de la disparition des abeilles. Il est toutefois évident que les abeilles sont exposées à divers dangers. La plus grande menace pour les abeilles mellifères est le parasite Varroa. En revanche, les pesticides ne jouent qu’un rôle secondaire dans la détérioration de la santé des abeilles.

jeudi 18 novembre 2021

Depuis des années, les ONG environnementales mettent en garde contre un «Armageddon des abeilles», autrement dit contre l’extinction des abeilles mellifères. Elles se basent régulièrement sur des études qui établissent un prétendu lien entre l’utilisation de néonicotinoïdes ou la culture de plantes génétiquement modifiées et le déclin des populations d’abeilles. Or, ces affirmations ne résistent pas à un examen plus approfondi. En effet, diverses institutions telles que l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (USEPA), le ministère américain de l’Agriculture (USDA) ainsi que le ministère canadien de la Santé (Santé Canada) et l’autorité australienne des pesticides et de la médecine vétérinaire (APVMA) s’accordent à dire que les abeilles ne subissent actuellement pas de crise et qu’elles ne sont pas non plus menacées d’extinction en raison de l’utilisation de pesticides. En Europe aussi, le nombre de colonies d’abeilles augmente.

Les néonicotinoïdes ne présentent pas de danger pour les colonies d’abeilles

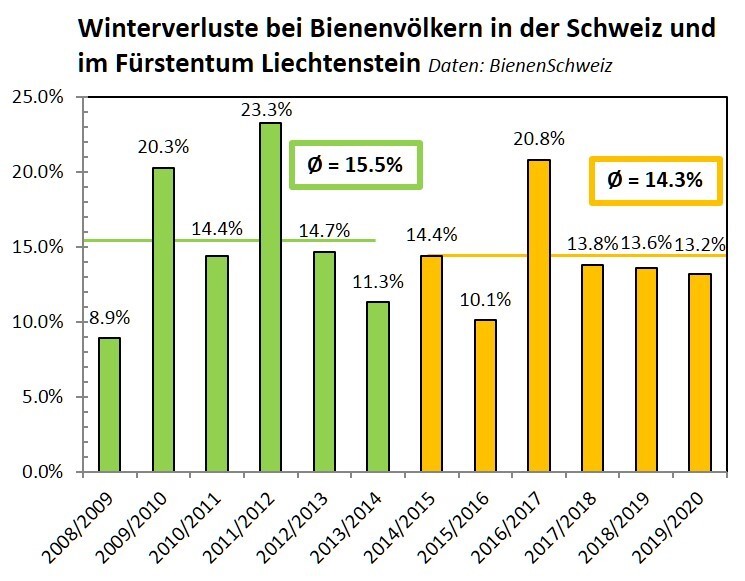

Les résultats de 13 études de terrain à grande échelle menées au cours des dix dernières années, dans le cadre desquelles les conditions pour les abeilles sont, contrairement aux études en laboratoire, aussi proches que possible de la réalité, dressent un tableau sans équivoque. L’impact des plantes traitées aux néonicotinoïdes sur la santé des colonies d’abeilles et de bourdons a fait l’objet de recherches. Aucune incidence négative n’a été observée sur l’ensemble des colonies d’abeilles. Certes, certaines abeilles isolées risquent d’être affectées. Toutefois, en raison de la capacité des ruches à se décontaminer et à produire du nouveau couvain, cela n’a pas de conséquences graves pour la colonie d’abeilles dans son ensemble. Ainsi, selon les statistiques du Service sanitaire apicole, aucune modification des pertes hivernales n’a été observée chez les abeilles au cours des dernières années.

Autres dangers variés

Il n’en reste pas moins qu’il existe de nombreux dangers non négligeables pour la santé des abeilles. Le plus grand fléau pour l’abeille mellifère est l’acarien Varroa, originaire d’Asie, qui s’est répandu en Europe et aux États-Unis au cours de la seconde moitié du 20e siècle. Les acariens s’attaquent aux larves ainsi qu’aux adultes et les affaiblissent durablement. En l’absence de traitement, l’infestation d’une ruche entraîne sa destruction en l’espace d’un à trois ans. Il incombe donc aux apiculteurs de veiller à une hygiène suffisante dans les ruches et, si nécessaire, d’utiliser des antidotes appropriés contre le Varroa. En plus du Varroa, le champignon microsporidien appelé Nosema ceranae représente également un grand danger pour les abeilles. Les abeilles atteintes de nosémose sont généralement incapables de voler et se déplacent en rampant et en sautillant. Là encore, la prévention est la meilleure contre-mesure. Pour cela, il faut faire preuve de minutie: L’apiculture exige du temps et des connaissances spécialisées, par exemple pour l’utilisation de différents biocides destinés à lutter contre le Varroa. Il faut en effet éviter les risques d’intoxication des abeilles par une mauvaise utilisation ou les résidus dans le miel dus à l’utilisation de biocides non autorisés.

Parallèlement aux apiculteurs, il incombe également aux agriculteurs d’appliquer avec précaution les produits phytosanitaires présentant des propriétés potentiellement toxiques pour les abeilles, conformément aux dispositions du fabricant. Par exemple, les produits ne peuvent être appliqués que la nuit, lorsque les abeilles ne volent pas. Le rapport annuel 2020 du Service sanitaire apicole montre qu’en 2020, les cinq cas d’intoxication d’abeilles auraient pu être évités grâce à une utilisation plus rigoureuse des biocides par les apiculteurs et des produits phytosanitaires par les agriculteurs.

Articles similaires

Le manque de diversité devient un problème existentiel

La diminution de la diversité génétique dans les champs est un problème croissant. Malheureusement, celui-ci s'aggrave, notamment parce que les responsables politiques en Suisse et dans l'UE abordent la question sous l'angle idéologique au lieu de se fier aux données scientifiques.

Recherche contre les maladies fongiques à Lyon

Les maladies fongiques comptent parmi les plus grandes menaces pour la production alimentaire mondiale. Elles mettent en péril les récoltes, causent chaque année des milliards de dommages et exercent depuis toujours une pression sur les agriculteurs. Un reportage détaillé de la RTS donne un aperçu du centre mondial de recherche et développement de Bayer à Lyon, où sont étudiés de nouveaux fongicides respectueux de l'environnement.

La science tire la sonnette d'alarme : le projet du Conseil fédéral freine l'innovation

Les nouvelles méthodes de sélection génomique sont considérées dans le monde entier comme porteuses d'espoir pour une agriculture résiliente au climat – précises, efficaces et sûres. Alors que des pays comme les États-Unis, le Japon ou bientôt l'UE misent sur la déréglementation, la proposition de réglementation du Conseil fédéral reste timide. Aujourd'hui, les chercheurs et l'industrie tirent la sonnette d'alarme : les règles proposées seraient si strictes qu'elles bloqueraient de facto l'innovation et l'application.

Les autorisations deviennent un frein à l’innovation dans le monde entier – et l’agriculture reste sur le carreau

De nouvelles données en provenance des États-Unis illustrent ce qui est depuis longtemps une réalité en Europe et en Suisse : le développement et l’autorisation de nouveaux produits phytosanitaires sont devenus un processus si complexe, long et coûteux que même les solutions innovantes et durables peinent à atteindre le marché.