Des aliments durables produits en bioréacteur

Nourrir plus d’êtres humains et gaspiller moins de matières premières. Tilo Hühn en est convaincu: nous pouvons atteindre ce but grâce à des «cultures durables exploitées en laboratoire». En collaboration avec une équipe de quatre-vingt personnes, cet ingénieur en sciences alimentaires développe des aliments durables à la Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW). Dans le podcast Deep Technology, il parle des dernières tendances et de l’intelligence artificielle et nous explique pourquoi les aliments durables produits en bioréacteur nous obligent à revoir nos schémas de pensées.

mercredi 9 mars 2022

Les succédanés de viande ont le vent en poupe. Grâce aux progrès techniques, leur goût et leur texture se sont nettement améliorés. Les aliments produits en laboratoire ressemblent à s’y méprendre aux originaux. Les substituts de viande obtenus au moyen de protéines OGM en sont un exemple: enrichis en hémoglobine, la protéine des globules rouges, les substituts végétaux ont quasiment un goût de viande. «Je pourrais les confondre avec les croquettes de viande de ma grand-mère», s’amuse Tilo Hühn.

Des aliments durables produits en laboratoire

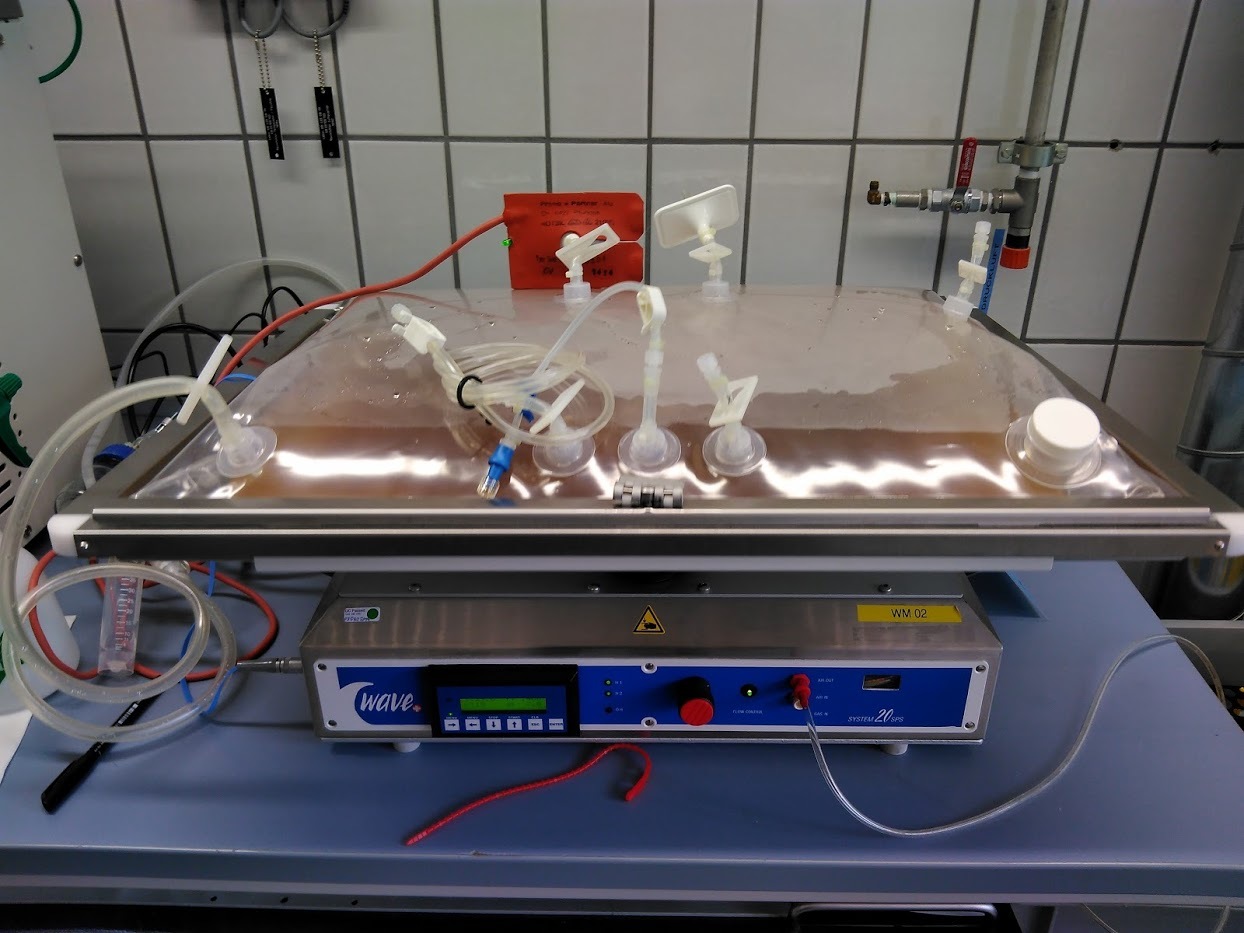

Le chercheur en est convaincu: après la viande, d’autres aliments suivront. Dans son laboratoire, il produit déjà des denrées alimentaires d’origine végétale comme du vin ou du chocolat. Après un mois seulement, à partir de lignées de cellules de fèves de cacao mises en culture, il est possible de récolter une masse cellulaire et de fabriquer un produit proche du chocolat. Les cellules mêmes sont entièrement naturelles. Elles sont uniquement multipliées dans le bioréacteur au cours d’un processus de mise en culture. C’est bon pour l’environnement: les transports disparaissent, tout comme des problèmes tels que la pollution aux métaux lourds ou le travail des enfants. Les aliments produits en laboratoire accaparent beaucoup moins de ressources et ne polluent pas les sols. Tilo Hühn voit dans la fabrication de produits alimentaires d’origine cellulaire de nombreux avantages, même si ces produits sont encore chers aujourd’hui en comparaison.

Faire évoluer les mentalités

L’ingénieur en sciences alimentaires ne souhaite cependant ni remplacer la production naturelle, ni laisser les agriculteurs sans ressources. Pour lui, les nouvelles technologies sont une chance de faire évoluer les mentalités. Le développement durable en laboratoire signifie repenser entièrement le développement durable. Concrètement, Tilo Hühn vise une sorte de banque de cultures qui, à l’instar d’une brasserie, entretiendrait des cultures et pourrait au besoin augmenter la production à l’échelle des tonnes. Il détecte également un grand potentiel dans l’industrie agroalimentaire 4.0. L’association du «laboratoire» avec la «fabrique» ouvre de toutes nouvelles perspectives. «Notre but est d’utiliser la technique des capteurs avec les dernières possibilités de l’automatisation», explique M. Hühn. À l’avenir, il sera possible de mieux compenser les fluctuations de matières premières dans des «labtorys» (contraction de laboratory et factory). Cela permettra de réduire le gaspillage alimentaire. Le chercheur voit en outre des perspectives intéressantes dans le domaine de l’«ingénierie inversée»: grâce à l’analyse de données, on pourra comprendre comment une erreur s’est produite ou pourquoi certains produits sont bien accueillis par les consommatrices et les consommateurs.

Réduire le gaspillage alimentaire, nourrir plus d’êtres humains

Produire plus de denrées alimentaires et réduire le gaspillage. Ces objectifs sont la priorité de Tilo Hühn: «Notre but n’est pas de standardiser ni de déclasser les matières premières en les transformant en biogaz ou en nourriture pour animaux». La technologie doit servir à réduire le gaspillage alimentaire. En outre, les denrées alimentaires produites en laboratoire doivent être bonnes pour la santé et avoir bon goût, car sinon personne n’en voudra, souligne M. Hühn.

Il n’y a pas que les transports ou la production qui pèsent sur l’environnement. Les matières premières alimentaires que nous jetons est aussi un problème. Nous en jetons beaucoup trop. Selon les Nations Unies, la Terre comptera environ dix milliards d’êtres humains en 2050. Il faudra nourrir deux milliards d’êtres humains de plus. Un défi de taille, que les «aliments durables produits en laboratoire» peuvent contribuer à relever.

«Nous sommes en pleine révolution numérique»

Le numérique et l’informatique ont un rôle à jouer pour réduire le gaspillage alimentaire et produire une nourriture saine en plus grande quantité, affirme Tilo Hühn. Aujourd’hui déjà, de nombreux agriculteurs recourent largement à l’informatique et à la robotique: drones qui scannent et documentent les terres agricoles au centimètre carré pour prévenir les maladies phytosanitaires ou les dégâts dus à la sécheresse, tracteurs désherbants autonomes, utilisation de robots pour la récolte et la protection phytosanitaire. Les possibilités du numérique et de l’informatique pour rendre l’agriculture plus durable sont gigantesques. «Nous sommes en pleine révolution numérique», s’enflamme le chercheur. Et d’ajouter, songeur: «Mais son ampleur réelle nous échappe encore complètement».

Les droits d'image pour la photo de couverture sont détenus par la ZHAW Wädenswil.

Articles similaires

Pesticides dans les smoothies verts

Après les innombrables recettes de biscuits de Noël, de rôtis de fête et de cocktails, viennent maintenant les conseils pour maigrir, se détoxifier et s’embellir. La plupart relèvent du pur non-sens.

Toxines naturelles : un risque sous-estimé dans notre alimentation

Des aliments sûrs ne vont pas de soi. Alors que les substances chimiques sont souvent au centre des critiques, la réalité montre que les principaux risques pour notre sécurité alimentaire sont d’origine naturelle. Les récents rappels de produits destinés à l’alimentation infantile illustrent à quel point les toxines bactériennes ou les moisissures peuvent être insidieuses.

Avec le thé, malade plutôt que mince

Les produits phytosanitaires font souvent l’objet de critiques publiques. On oublie cependant que les substances naturelles présentes dans les tisanes et les compléments alimentaires peuvent également avoir des effets sur la santé.

Garantir la sécurité alimentaire grâce à l’innovation

L’agriculture se trouve au cœur d’un champ de tensions mondiales marqué par le changement climatique, les crises géopolitiques et la croissance des besoins alimentaires. Les enseignements du Forum économique mondial de Davos montrent que la réponse de l’industrie réside dans la combinaison intelligente de la précision numérique et du progrès biologique.