La protection phytosanitaire moderne, une affaire de plus en plus complexe

Pendant longtemps, la recherche sur les produits phytosanitaires n’avait qu’un objectif: protéger les cultures contre les ravageurs afin de maximiser les rendements. Les mentalités ont profondément évolué. La précision et la durabilité d’une substance active sont désormais tout aussi importantes.

lundi 19 juillet 2021

L'essentiel en bref

- Les pesticides modernes ne doivent plus servir uniquement à maximiser le rendement.

- Ils doivent également avoir un effet ciblé et protéger l'environnement.

- Les progrès réalisés au cours des dernières décennies ont été considérables.

Aujourd’hui, les répercussions d’un produit phytosanitaire sur l’être humain et l’environnement sont passées au crible lors de la phase de développement. Une nouvelle substance active ne doit viser que l’organisme nuisible et ne toucher aucun autre organisme vivant. Les atteintes aux sols et aux eaux souterraines doivent être minimisées. Une quantité même infinitésimale de substance ne doit avoir aucun effet néfaste sur la santé humaine. C’est pourquoi les pesticides font partie des substances les plus sévèrement réglementées. Les exigences que les nouveaux produits doivent remplir ne cessent d’augmenter. La durée moyenne de développement d’un produit s’en ressent également. En 1995, il fallait compter en moyenne 8,3 ans avant de commercialiser une nouvelle substance active. En 2015, ce chiffre était passé à 11,3 ans.

Des quantités plus faibles et moins toxiques

À l’issue du processus de développement, seul un composé sur des centaines de milliers testés est prêt à être commercialisé. Les études d’impact sur l’environnement coûtent beaucoup de temps aux entreprises. Pendant plusieurs années, elles doivent vérifier que la nouvelle substance active ne met pas en danger d’autres organismes vivants. Ce travail de longue haleine porte ses fruits. Grâce à des substances actives à l’action toujours plus ciblée, les quantités de produits phytosanitaires utilisées en agriculture diminuent de plus en plus. Il faut aujourd’hui par hectare environ 95% de substance active en moins que dans les années 1950. Et la toxicité des produits phytosanitaires est également en baisse. Elle a diminué de 40% depuis les années 60. Depuis l’an 2000, plus aucune substance de classe 1 n’a été autorisée. La moitié de toutes les nouvelles substances autorisées est attribuée à la classe de toxicité la plus faible de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Mécanisme d’action complexe

L’insecticide Spiropidion est un exemple de substance active de nouvelle génération. Il protège les plantes utiles des insectes suceurs tels les pucerons et les acariens. Son mécanisme d’action est très différent de celui des autres produits. Le Spiropidion pénètre dans la plante à protéger et s’accumule dans les faisceaux vasculaires de la plante, soit les canaux qui transportent la sève. L’insecticide est absorbé par les insectes lors de l’activité de succion. Le Spiropidion vise une protéine spécifique et bloque le métabolisme des acides gras des insectes. Cela empêche le développement ultérieur des parasites. Grâce à ce mécanisme, le Spiropidion protège spécifiquement contre les insectes suceurs porteurs de ladite protéine. Les insectes utiles, comme les abeilles ou les bourdons, sont épargnés, même s’ils entrent en contact avec le produit.

Des coûts en hausse

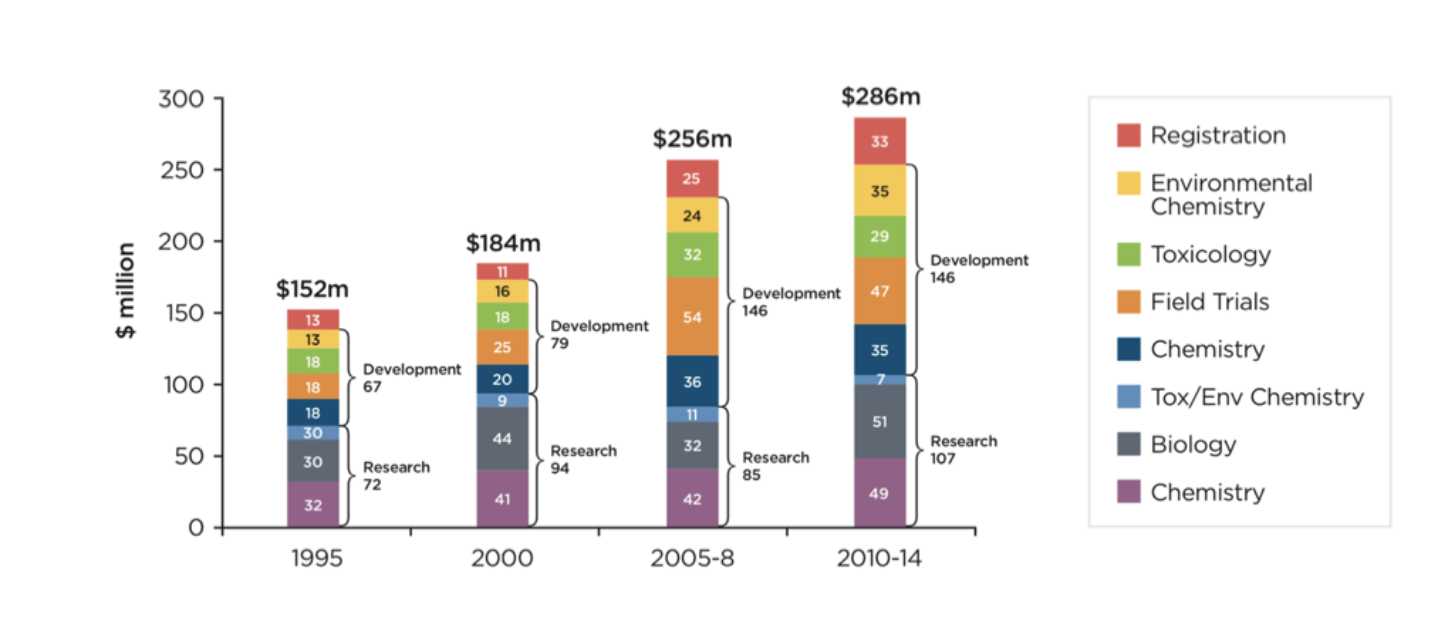

En raison des importants moyens mis en œuvre, les coûts de développement de nouveaux produits phytosanitaires ont pris l’ascenseur. En 1995, le développement d’une nouvelle substance coûtait 152 millions de dollars. Entre 2010 et 2014, les coûts de développement atteignaient en moyenne 286 millions de dollars par an. Le processus de développement est également de plus en plus long.

Sources

Articles similaires

Pourquoi l’élimination des pesticides synthétiques réduira la production alimentaire

Le plan d’action britannique visant à réduire l’utilisation des pesticides risque, selon l’agronome Greg Dawson, de se retourner contre son objectif : des exigences trop strictes pourraient rendre l’agriculture nationale non rentable – et accroître la dépendance du Royaume-Uni aux importations.

Les études d’homologation des produits phytosanitaires reposent sur la science

L’homologation des produits phytosanitaires en Suisse est soumise à des exigences légales strictes. Elle repose en dernier ressort sur des études scientifiquement fondées. Ces études sont financées par les fabricants, mais elles sont menées conformément à des exigences et à des contrôles clairement définis par les autorités. L’objectif est de garantir la fiabilité et l’indépendance des résultats.

Le charançon des céréales dévore les réserves de céréales suisses

Le charançon du blé se propage dans les entrepôts céréaliers suisses. Introduit par le commerce international, il menace les récoltes et détériore la qualité des denrées alimentaires.

Nouveau problème : les punaises molles, des ravageurs indigènes découvrent les fruits et légumes

Les punaises molles se propagent à une vitesse fulgurante dans les champs et les serres du sud de l'Allemagne. Ces ravageurs détruisent les fruits et légumes et poussent l'agriculture à ses limites. Pour garantir les récoltes, il est urgent de trouver des produits phytosanitaires efficaces.