Moderner Pflanzenschutz: Besser heisst auch komplexer

Lange Zeit zählte bei der Erforschung von Pflanzenschutzmitteln vor allem eines: Sie sollten die Pflanzen so gut wie möglich gegen Schädlinge schützen und somit die Ernte maximieren. Dies hat sich grundlegend verändert. Genauso wichtig ist die Zielgenauigkeit und die Nachhaltigkeit eines Wirkstoffs.

Montag, 19. Juli 2021

Das Wichtigste in Kürze:

- Moderne Pflanzenschutzmittel sollen nicht mehr nur der Maximierung des Ertrags dienen.

- Sie müssen auch gezielt wirken und die Umwelt schützen.

- Die Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte sind beträchtlich.

Heute haben bei der Entwicklung eines Pflanzenschutzmittels die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt eine hohe Priorität. Ein neuer Wirkstoff darf keine anderen Lebewesen ausser den Schadorganismus treffen. Die Belastung von Boden und Grundwasser muss auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Für den menschlichen Körper dürfen auch geringste Konzentrationen zu keinerlei Beeinträchtigungen führen. Pestizide gehören deshalb zu den am meisten regulierten Substanzen. Die Anforderungen an neue Mittel wachsen stetig. Das schlägt sich auch in der durchschnittlichen Entwicklungsdauer nieder. Dauerte es 1995 im Mittel noch 8,3 Jahre, bis ein neuer Wirkstoff die Marktreife erlangte, so betrug dieser Wert 2015 bereits 11,3 Jahre.

Geringere Mengen und weniger giftig

Nur eine von hunderttausend getesteten Verbindungen eignet sich am Ende des Entwicklungsprozesses für den Verkauf. Besonders zeitintensiv sind die von den Unternehmen durchgeführten Studien zur Umweltverträglichkeit. Über mehrere Jahre muss sichergestellt werden, dass keine negativen Auswirkungen für andere Lebewesen bestehen. Der Aufwand lohnt sich. Immer zielgenauere Wirkstoffe führen dazu, dass Landwirte mengenmässig immer weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen. Pro Hektar benötigen sie heute rund 95 Prozent weniger Wirkstoff als noch in den 1950er Jahren. Und auch die Toxizität von Pflanzenschutzmitteln hat laufend abgenommen. Seit den 1960er Jahren ist die akute Toxizität von Pflanzenschutzmitteln um 40 Prozent zurückgegangen. Seit dem Jahr 2000 ist kein einziges Mittel der obersten Giftklasse 1 mehr zugelassen worden. Die Hälfte aller neu zugelassenen Wirkstoffe gehört mittlerweile in die unterste Giftklasse der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Komplexer Wirkmechanismus

Ein Beispiel für einen Wirkstoff der neusten Generation ist das Insektizid Spiropidion. Es schützt Nutzpflanzen vor saugenden Insekten wie Blattläusen oder Milben. Der Wirkmechanismus unterscheidet sich dabei grundlegend von früheren Produkten. Spiropidion dringt in die zu schützende Pflanze ein und sammelt sich in den Leitbündeln. Dabei handelt es sich um die Kanäle, welche den Pflanzensaft transportieren. Die Insekten nehmen das Insektizid auf, sobald sie den Pflanzensaft aus der Pflanze saugen. Die Wirkung zielt auf ein spezifisches Protein der Tiere und blockiert den Fettsäure-Stoffwechsel der Insekten. Dadurch wird ihre Entwicklung gehemmt. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass Spiropidion nur für diejenigen Schädlinge giftig ist, die an der Pflanze saugen und das besagte Protein im Körper tragen. Nützlinge wie Bienen oder Hummeln bleiben unversehrt – auch wenn sie mit dem Mittel in Berührung kommen.

Kosten steigen

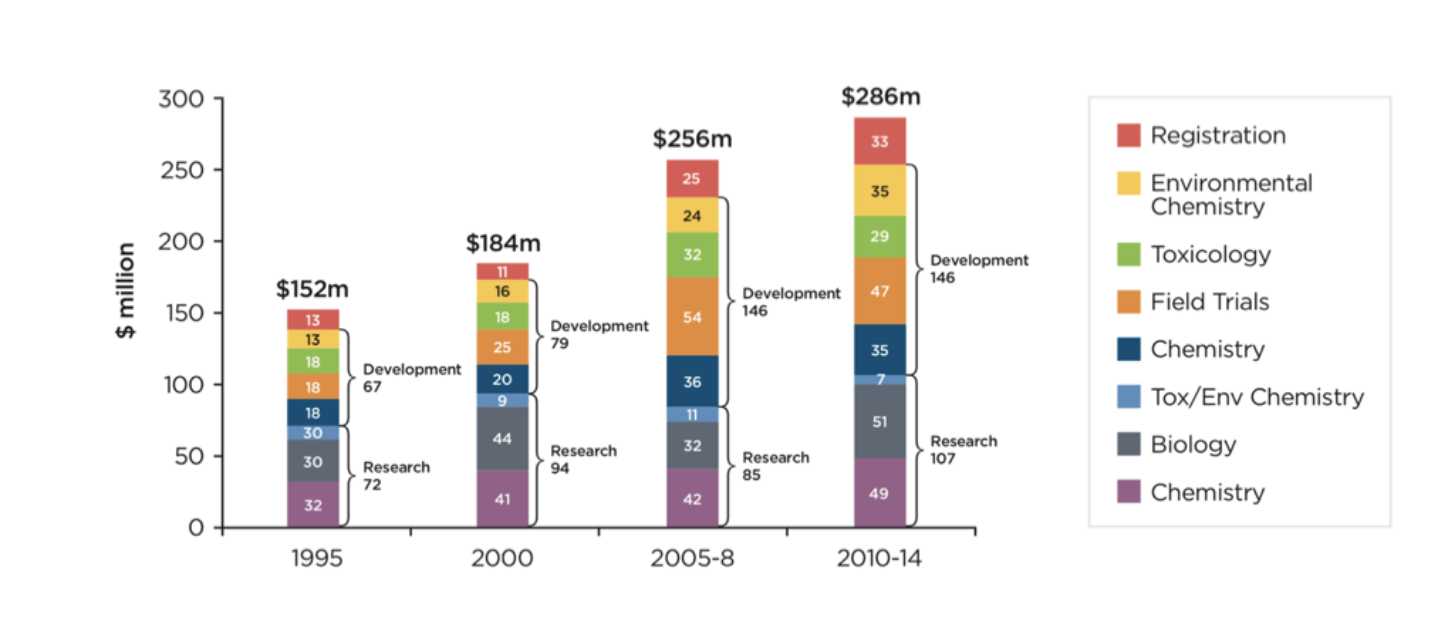

Durch den gestiegenen Aufwand sind auch die Entwicklungskosten für neue Pflanzenschutzmittel stark gestiegen. Im Jahr 1995 kostete die Entwicklung einer neuen Substanz 152 Millionen Dollar. Zwischen 2010 und 2014 betrugen die jährlichen Entwicklungskosten im Durchschnitt 286 Millionen Dollar. Zugenommen hat auch die Dauer des Entwicklungsprozesses.

Sources

Ähnliche Artikel

Warum der Verzicht auf synthetische Pestizide die Nahrungsmittelproduktion verringern wird

Der britische Aktionsplan zur Reduktion von Pestiziden droht laut Agronom Greg Dawson nach hinten loszugehen: Zu strenge Vorgaben könnten die heimische Landwirtschaft unrentabel machen – und Grossbritanniens Abhängigkeit von Importen erhöhen.

Studien zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln sind wissenschaftsbasiert

Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln unterliegt in der Schweiz strengen gesetzlichen Vorgaben. Letztlich basiert die Zulassung auf wissenschaftlich fundierten Studien. Diese Studien werden von den Herstellern finanziert, jedoch unterliegen sie klar definierten staatlichen Anforderungen und Kontrollen. Ziel ist es, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit sicherzustellen.

Kornkäfer frisst sich durch Schweizer Getreidelager

Der Kornkäfer breitet sich in Schweizer Getreidelagern aus. Eingeschleppt über den internationalen Handel, gefährdet er Ernten und verschlechtert die Qualität von Lebensmitteln.

Neues Problem Weichwanzen: Einheimische Schädlinge entdecken Gemüse und Obst

Weichwanzen breiten sich in rasantem Tempo auf Feldern und in Gewächshäusern in Süddeutschland aus. Die Schädlinge zerstören Gemüse und Obst – und bringen die Landwirtschaft an ihre Grenzen. Um Ernten zu sichern, braucht es dringend wirksame Pflanzenschutzmittel.