Sans les pesticides, s’en est fini de la sécurité alimentaire

Le problème pour la sécurité alimentaire vient non pas de la correcte utilisation des pesticides, mais de la non-utilisation de ceux-ci. En outre, l’utilisation de biocides (désinfectants ou antiparasitaires) en quantité insuffisante peut favoriser le développement de germes pathogènes, par exemple dans les restaurants. Ces constats émanent du dernier rapport en date de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

mercredi 21 octobre 2020

L'essentiel en bref

- Les pesticides sont souvent présentés comme un danger pour la santé humaine.

- Or, c’est le contraire qui est vrai. Ne pas utiliser de produits phytosanitaires peut avoir des conséquences sur la santé.

- Les pesticides sont indispensables, notamment en tant que désinfectants et agents de nettoyage.

Les pesticides n’ont été à l’origine d’aucun des cas de contamination alimentaire annoncés. Tout simplement parce que les concentrations de résidus phytosanitaires mesurées actuellement sont si infimes qu’elles ne menacent ni la santé ni l’environnement. Cette prise de conscience commence peu à peu à faire son chemin aussi dans les communes où l’on a mesuré des valeurs-seuils élevées, par exemple de dégradés du chlorothalonil. L’«Aargauer Zeitung» relate par exemple le cas de la commune de Mettauertal, qui affiche un dépassement de 0,06 microgramme de la valeur limite de 0,1 microgramme. Le fontainier de Mettauertal se veut pragmatique. «Je ne nie pas le problème», déclare-t-il au quotidien. Il n’existe cependant aucune raison de céder à la panique: «Même si la concentration admise est dépassée, on peut boire l’eau de la commune sans inquiétude.»

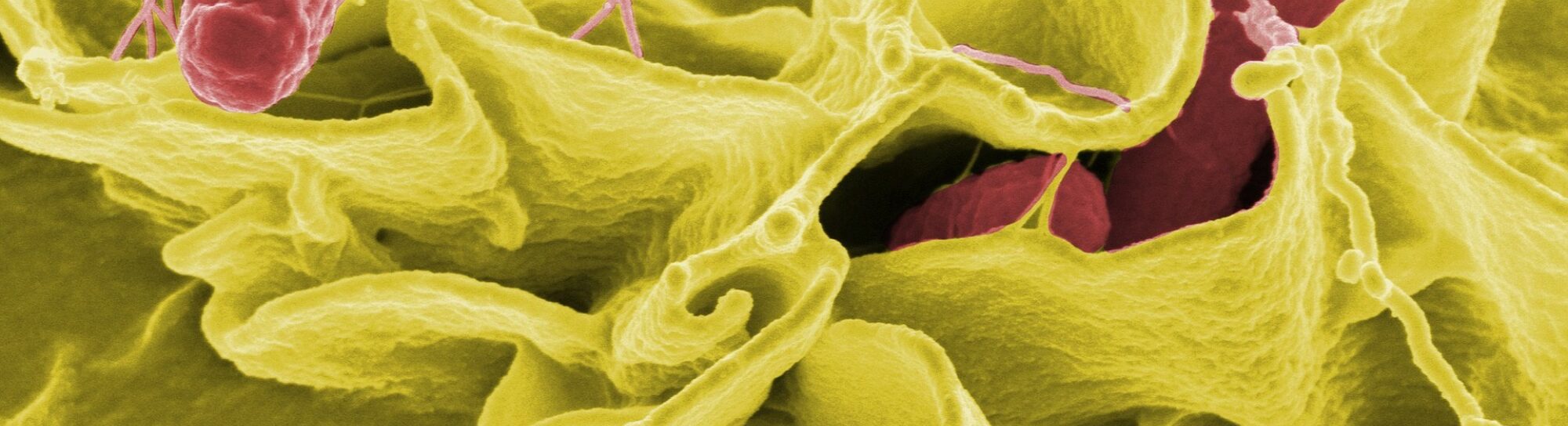

Le danger vient souvent des norovirus et des bactéries

Le «Rapport concernant la surveillance des zoonoses et des foyers de toxi-infection alimentaire» de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) vient d’être publié. En 2019, 23 foyers d’intoxications collectives ont été rapportés en Suisse. A cela se sont ajoutées cinq flambées de salmonelloses. Les cas ne sont pas tous déclarés aux autorités, tant s’en faut. Il n’est pas non plus toujours possible d’identifier l’agent pathogène responsable de l’intoxication. Il s’agit toutefois le plus souvent de norovirus ou de bactéries qui se retrouvent dans les plats servis aux convives. La contamination se produit au moment de la manipulation par un cuisinier à l’hygiène imparfaite. L’OSAV relève: «Dans sept cas au moins, les inspections ont mis en évidence des problèmes au niveau des bonnes pratiques d’hygiène, par exemple des déficiences dans le concept d’autocontrôle et son application, des lacunes au niveau de l’hygiène, des nettoyages ainsi qu’une conservation des denrées inadéquates et une chaîne du froid non respectée, voire même inexistante pour des denrées à haut risque microbiologique.»

Sources

Articles similaires

Pourquoi l’élimination des pesticides synthétiques réduira la production alimentaire

Le plan d’action britannique visant à réduire l’utilisation des pesticides risque, selon l’agronome Greg Dawson, de se retourner contre son objectif : des exigences trop strictes pourraient rendre l’agriculture nationale non rentable – et accroître la dépendance du Royaume-Uni aux importations.

Les études d’homologation des produits phytosanitaires reposent sur la science

L’homologation des produits phytosanitaires en Suisse est soumise à des exigences légales strictes. Elle repose en dernier ressort sur des études scientifiquement fondées. Ces études sont financées par les fabricants, mais elles sont menées conformément à des exigences et à des contrôles clairement définis par les autorités. L’objectif est de garantir la fiabilité et l’indépendance des résultats.

Le charançon des céréales dévore les réserves de céréales suisses

Le charançon du blé se propage dans les entrepôts céréaliers suisses. Introduit par le commerce international, il menace les récoltes et détériore la qualité des denrées alimentaires.

Nouveau problème : les punaises molles, des ravageurs indigènes découvrent les fruits et légumes

Les punaises molles se propagent à une vitesse fulgurante dans les champs et les serres du sud de l'Allemagne. Ces ravageurs détruisent les fruits et légumes et poussent l'agriculture à ses limites. Pour garantir les récoltes, il est urgent de trouver des produits phytosanitaires efficaces.