Honigbienen sterben nicht aus

Seit rund 15 Jahren hält sich die Geschichte vom angeblichen Bienensterben hartnäckig in den Medien. Als Gründe werden oft Pestizide und gentechnisch veränderte Pflanzen genannt. Doch die Hinweise verdichten sich, dass die Population der Honigbienen weltweit konstant bleibt oder sogar wächst. Für die These vom Bienensterben existieren derzeit keine Belege. Klar ist aber auch, dass Bienen unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt sind. Die grösste Bedrohung für Honigbienen ist die Varroamilbe. Pestizide spielen für die Bienengesundheit dagegen eine untergeordnete Rolle.

Donnerstag, 18. November 2021

Seit Jahren warnen Umwelt-NGOs vor einem «Bienen-Armageddon», also dem Aussterben der Honigbienen. Sie berufen sich dabei immer wieder auf Studien, die einen angeblichen Zusammenhang zwischen dem Einsatz sogenannter Neonicotinoide oder der Züchtung gentechnisch veränderter Pflanzen und einem Rückgang der Bienenpopulationen ausmachen wollen. Doch die Behauptungen halten einer näheren Betrachtung nicht stand. So besteht zwischen diversen Institutionen wie der US-Amerikanischen Umweltschutzbehörde (USEPA), dem Landwirtschaftsministerium (USDA) sowie dem Kanadischen Gesundheitsministerium (Health Canada) und der Australischen Behörde für Pestizide und Tiermedizin (APVMA) der Konsens, dass sich Bienen derzeit in keiner Krise befinden und auch nicht aufgrund des Einsatzes von Pestiziden vom Aussterben bedroht sind. Auch in Europa steigt die Anzahl Bienenvölker.

Neonicotionoide keine Gefahr für Bienenvölker

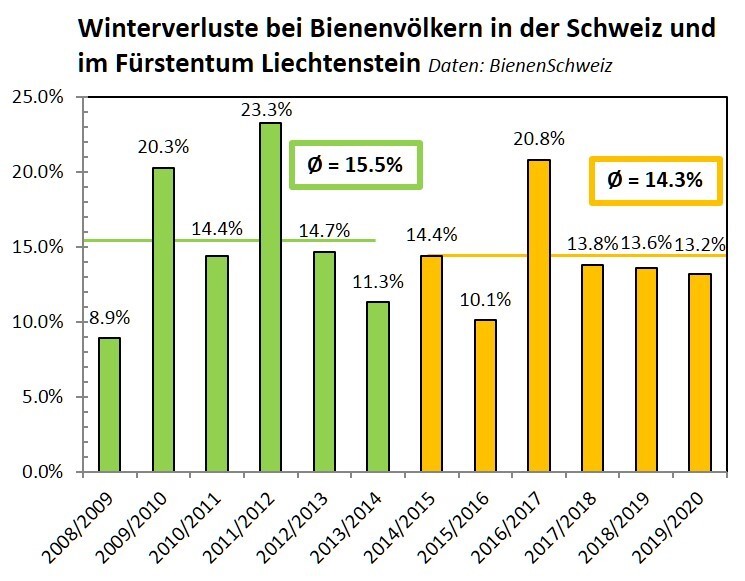

Die Ergebnisse von 13 grossangelegten Feldstudien innerhalb der letzten zehn Jahre, in denen die Bedingungen für Bienen im Gegensatz zu Laborstudien so nah an der Realität wie möglich sind, zeichnen ein eindeutiges Bild. Es wurde untersucht, inwiefern sich mit Neonicotinoiden behandelte Pflanzen auf die Gesundheit von Bienen- oder Hummelvölker auswirken. Es konnten dabei keine negativen Auswirkungen auf die Bienenvölker insgesamt beobachtet werden. Zwar können einzelne Bienen möglicherweise beeinträchtigt werden. Aufgrund der Fähigkeit von Bienenstöcken, sich selbst zu entgiften und neue Brut zu produzieren, hat dies jedoch keine ernsthaften Konsequenzen für das gesamte Bienenvolk. So konnten gemäss Statistik des Bienengesundheitsdienstes auch in den vergangenen Jahren keine veränderten Winterverluste bei Bienen beobachtet werden.

Vielfältige andere Gefahren

Dennoch existieren für die Bienengesundheit viele nicht zu unterschätzende Gefahren. Als grösste Geissel der Honigbiene gilt die ursprünglich aus Asien stammende Varroamilbe, die sich im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa und den USA verbreitete. Die Milben befallen Larven sowie erwachsene Tiere und schwächen diese nachhaltig. Unbehandelt führt der Befall eines Bienenstocks innerhalb von ein bis drei Jahren zu dessen Vernichtung. Es liegt deshalb in der Verantwortung von Imkern, auf ausreichende Hygiene in den Bienenstöcken zu achten und notfalls geeignete Gegenmittel gegen die Varroamilbe einzusetzen. Zusätzlich zur Varroamilbe stellt auch der Darmpilz namens Nosema ceranae eine grosse Gefahr für Bienen dar. Befallene Bienen sind meist flugunfähig, krabbeln und hüpfen umher. Auch hier ist Vorsorge die beste Gegenmassnahme. Dabei ist Sorgfalt nötig: Bienenhaltung erfordert Zeit und Fachwissen, zum Beispiel für den Umgang mit verschiedenen Bioziden zur Bekämpfung der Varroa-Milbe. Denn es gilt Bienenvergiftungen durch Fehlanwendung zu verhindern oder Rückstände im Honig durch nicht zugelassene Biozide.

Neben Imkern stehen aber auch Landwirte in der Verantwortung, Pflanzenschutzmittel mit möglichen bienentoxischen Eigenschaften sorgfältig und gemäss Bestimmungen des Herstellers auszubringen. So dürfen die Mittel beispielsweise nur in der Nacht ausgebracht werden, wenn keine Bienen fliegen. Der Jahresbericht 2020 des Bienengesundheitsdienstes zeigt, dass sich im Jahr 2020 alle fünf Fälle von Bienenvergiftungen durch eine sorgfältigere Anwendung der Biozide durch die Imker und der Pflanzenschutzmittel durch die Landwirte hätten verhindern lassen.

Ähnliche Artikel

Fehlende Vielfalt wird zum existenziellen Problem

Die schwindende genetische Diversität auf den Feldern ist zunehmend ein Problem. Dieses wird leider laufend grösser. Auch weil die Politik in der Schweiz und der EU mit der Ideologiebrille auf das Problem schielt, statt auf die Wissenschaft zu hören.

Forschung gegen Pilzkrankheiten in Lyon

Pilzkrankheiten gehören zu den grössten Bedrohungen für die weltweite Nahrungsmittelproduktion. Sie gefährden Ernten, verursachen jährlich Milliardenschäden und bringen Landwirtinnen und Landwirte seit jeher unter Druck. Eine ausführliche Reportage von «RTS» gewährt Einblicke in das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum von Bayer in Lyon, wo an neuen, umweltverträglichen Fungiziden geforscht wird.

Wissenschaft schlägt Alarm: Bundesratsentwurf bremst Innovation aus

Die neuen genomischen Züchtungsmethoden gelten weltweit als Hoffnungsträger für eine klimaresiliente Landwirtschaft – präzise, effizient und sicher. Während Länder wie die USA, Japan oder bald auch die EU auf Deregulierung setzen, bleibt der Regulierungs-Vorschlag des Bundesrats zaghaft. Jetzt schlagen Forschende und Industrie Alarm: Die vorgeschlagenen Regeln seien so streng, dass Innovation und Anwendung de facto blockiert würden.

Zulassungen werden weltweit zur Innovationsbremse – und die Landwirtschaft bleibt auf der Strecke

Neue Erkenntnisse aus den USA verdeutlichen, was auch in Europa und der Schweiz längst Realität ist: Entwicklung und Zulassung neuer Pflanzenschutzmittel ist zu einem derart aufwendigen, langwierigen und teuren Prozess geworden, dass selbst innovative, nachhaltige Lösungen kaum noch den Markt erreichen.