Immer mehr Bienenvölker in Europa

Noch immer ist die Furcht vor dem «Bienensterben» in vielen Köpfen verankert. Dabei belegen aktuelle Zahlen von Schweizer Imkerinnen und Imkern, dass ihre durchschnittlichen Winterverluste bei den Bienenvölkern im Winter 2019/20 erneut niedrig waren. Auf dem europäischen Kontinent nimmt die Zahl der Bienenstöcke laut FAO Jahr für Jahr zu.

Dienstag, 16. Juni 2020

Das Wichtigste in Kürze:

- Die Winterverluste bei Schweizer Bienenvölker waren in den vergangenen Jahren gering.

- In Europa nimmt die Anzahl der Bienenstöcke laut FAO sogar zu.

- Hauptgegner der Bienen ist gemäss dem Schweizerischen Bienengesundheitsdienst die Raubmilbe Varroa.

In den USA beobachteten kommerzielle Imker ab 2006 massenweise Verluste bei ihren Bienenvölkern, die ihre Stöcke verliessen und spurlos verschwanden («Colony Collapse Disorder» CCD). Im Kino schreckte 2012 der Film «More than Honey» breite Bevölkerungskreise auf. Die Gründe für das Bienensterben waren zunächst unbekannt. Auch in Europa wurden in den folgenden Jahren immer wieder ungewöhnlich hohe Winterverluste beschrieben, obwohl die Symptome hier unterschiedlich waren und daher nicht direkt mit CCD aus den USA verglichen werden können. Als Auslöser wurden Krankheiten, Mobilfunkstrahlen, Umweltchemikalien und auch Insektizide diskutiert.

Obwohl Fachleute auf Krankheiten, wie den Befall mit der Varroamilbe, als grösste Gefahr für die Bienengesundheit hinweisen, hatten sich Umweltorganisationen schnell auf einen Hauptgrund für das «Bienensterben» eingeschossen: Insektizide aus der Klasse der Neonicotinoide, die z. B. für die Beizung von Saatgut verwendet wurden.

Obwohl es keine klaren Belege für eine Gefährlichkeit dieser Substanzen für Bienenstöcke in der Praxis gab, wurden aufgrund des massiven politischen Drucks in der EU und auch in der Schweiz die wichtigsten Anwendungen für drei Wirkstoffe Ende 2013 verboten, ab 2018 wurden für sie alle Anwendungen im Freiland untersagt.

Keine deutliche Veränderung der Winterverluste durch Wirkstoffverbote

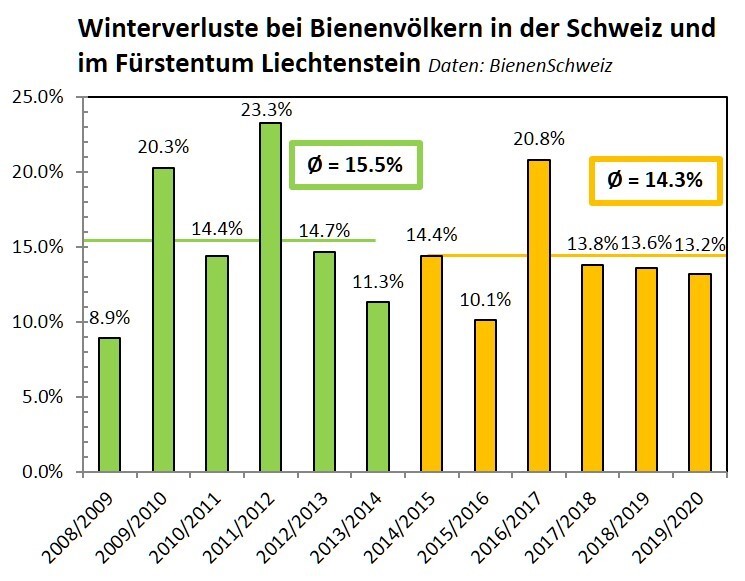

In der Schweiz werden seit Jahren statistische Zahlen zu den Winterverlusten bei Honigbienen erhoben, um den Gesundheitszustand der wichtigen Bestäuber und Honiglieferanten zu erfassen. Für den Winter 2019/20 hatten 1’403 Imkerinnen und Imker aus der ganzen Schweiz ihre Beobachtungen an insgesamt 23’075 Bienenvölkern gemeldet. 13.2 Prozent der Völker hatten den Winter nicht überlebt, wie der Verband Apisuisse Anfang Juni 2020 nach Auswertung aller Daten bekannt gab.

Damit lagen die Winterverluste im Rahmen der Vorjahre. Ein Vergleich der Daten der letzten zwölf Jahre, davon sechs Jahre vor den Einschränkungen für Neonicotinoide und sechs Jahre danach, zeigt keine deutliche Veränderung. Der kleine Unterschied der Durchschnittswerte (15.5 Prozent Winterverluste bis 2014 gegenüber 14.3 Prozent nach 2014) ist aufgrund der grossen jährlichen Schwankungen ohne Bedeutung. Auch nach den Einschränkungen für Neonicotinoide gab es 2016/17 einen Winter mit hohen Verlusten.

Als stärkste Beeinträchtigung für die Bienengesundheit und Hauptgrund für die Winterverluste wird laut Jahresbericht des Schweizer Bienengesundheitsdienstes BGD der verbreitete Befall der Stöcke mit der parasitischen Raubmilbe Varroa gesehen, die sich seit den 1980er-Jahren zunehmend in der Schweiz ausbreitet. Imker gewinnen seit einigen Jahren zunehmend Erfahrung in der Bekämpfung der Milben. Auch die Krankheiten Sauer- und Faulbrut sowie der Befall mit Wachsmotten machen den Honigbienen zu schaffen. Akute Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel sind im Vergleich dazu sehr selten. In der ganzen Schweiz konnten 2019 nur fünf derartige Fälle bestätigt werden, drei davon wurden durch Missachtung der Anwendungsvorschriften verursacht.

Zunahme der Honigproduktion und der Anzahl der Bienenstöcke in Europa

Wenn Jahr für Jahr mehr als jeder zehnte Bienenstock den Winter nicht überlebt: Besteht dann nicht doch die Gefahr eines Aussterbens der Honigbienen nach ein paar Jahren? Diese Sorge ist unbegründet, da Imker ihre Bienenstöcke hegen und pflegen und die Völker bei Bedarf durch Teilung vermehren. So können sie die jeden Winter auftretenden Winterverluste ausgleichen und das langfristige Bestehen der Honigbienen sicherstellen.

Die Agrarstatistik der FAO zeigt für Europa seit Jahren eine Zunahme der Honigproduktion und der Anzahl der Bienenstöcke. Seit 2009 bis 2018, dem letzten verfügbaren Jahr, hat sich die Zahl der Bienenstöcke um 3.4 Millionen auf fast 19 Millionen erhöht (+22 Prozent). Ein Aussterben der Honigbienen ist daher nicht zu befürchten.

Das ist ein Beitrag von pflanzenschützer.ch.

Sources

Ähnliche Artikel

Globale Fakten zu Welternährung und Landwirtschaft

Nur dank technologischem Fortschritt und modernem Pflanzenschutz werden wir in Zukunft unsere Ressourcen schonen und gleichzeitig immer mehr Menschen gesund und erschwinglich ernähren können.

Pestizide in grünen Smoothies

Nach den zahlreichen Rezepten für Weihnachtsplätzchen, Festtagsbraten und Cocktails sind jetzt die Tipps fürs Abnehmen, Entschlacken und Verschönern gesetzt. Das meiste ist blanker Unsinn. Das schreibt Gastautor und Wissenschaftsjournalist Ludger Wess in seinem Artikel.

Natürliche Gifte: Unterschätzte Gefahr in unserer Nahrung

Sichere Lebensmittel sind keine Selbstverständlichkeit. Während oft chemische Stoffe in der Kritik stehen, zeigt die Realität: Die grössten Risiken für unsere Lebensmittelsicherheit sind natürlichen Ursprungs. Rückrufe bei Babynahrung zeigen, wie tückisch Bakteriengifte oder Schimmelpilze sind.

Mit Tee krank statt schlank

Pflanzenschutzmittel stehen häufig im Fokus öffentlicher Kritik. Weniger beachtet wird, dass auch natürliche Inhaltsstoffe in Tees und Nahrungsergänzungsmitteln wirksam sind und gesundheitliche Risiken bergen können.