«Mehr Pestizide, mehr Gentechnik: Wie wir den Hunger überwinden»

Noch um 1800 lebten so gut wie alle Menschen knapp über dem Existenzminimum. Wenn ich alle sage, dann heisst das auch überall: In Afrika und Südamerika, in China sowie in Indien, in Nordamerika und ja: in Westeuropa – selbst in der Schweiz, die schon zu jener Zeit als vergleichsweise «reich» galt. Denn die meisten Menschen lebten seit gut 10 000 Jahren von der Landwirtschaft, sie arbeiteten als Bauern, sie hingen deshalb von ihrem Saatgut, vom Land und vom Wetter ab. Ein schlechter Sommer, eine Missernte, ein Krieg reichten aus, um Hunderttausende sterben zu lassen. Sie verhungerten, sie verendeten wie Fliegen.

Dienstag, 14. November 2023

Die Fakten: Immer weniger Menschen sind arm, immer weniger sterben an Hunger.

Warum das wichtig ist: Es gibt drei Gründe dafür. 1. Innovation. 2. Innovation. 3. Innovation.

Vielen Schweizern ist wohl nicht bewusst, wie arm wir alle einmal waren:

- Noch um 1800 lebten so gut wie alle Menschen – ich betone: alle – knapp über dem Existenzminimum. Wenn ich alle sage, dann heisst das auch überall: in Afrika und Südamerika, in China sowie in Indien, in Nordamerika und ja: in Westeuropa – selbst in der Schweiz, die schon zu jener Zeit als vergleichsweise «reich» galt.

- Denn die meisten Menschen lebten seit gut 10’000 Jahren von der Landwirtschaft, sie arbeiteten als Bauern, sie hingen deshalb von ihrem Saatgut, vom Land und vom Wetter ab.

- Ein schlechter Sommer, eine Missernte, ein Krieg reichten aus, um Hunderttausende sterben zu lassen. Sie verhungerten, sie verendeten wie Fliegen.

Das hat sich in den vergangenen 200 Jahren gewaltig verändert.

Zuerst im Westen – also Westeuropa und Nordamerika –, dann in Japan, Südkorea und ganz Asien, schliesslich auf der ganzen Welt nahm der Wohlstand nahezu Jahr für Jahr zu. Daran mochten nicht einmal die beiden Weltkriege, die verheerendsten Kriege überhaupt, oder das ökonomisch sinnlos wirkende Wettrüsten im Kalten Krieg etwas ändern.

Wenn in China noch in den 1950er-Jahren Millionen an Hunger starben (und an den Kommunisten, die für diese falsche Agrarpolitik verantwortlich waren); wenn in Indien die Armut noch 1970 so hartnäckig schien, dass ernstzunehmende westliche Wissenschaftler meinten, das liege allein am «übertriebenen» Bevölkerungswachstum dort, was finstere Fantasien nach sich zog, dann stehen wir heute an einem ganz anderen Ort:

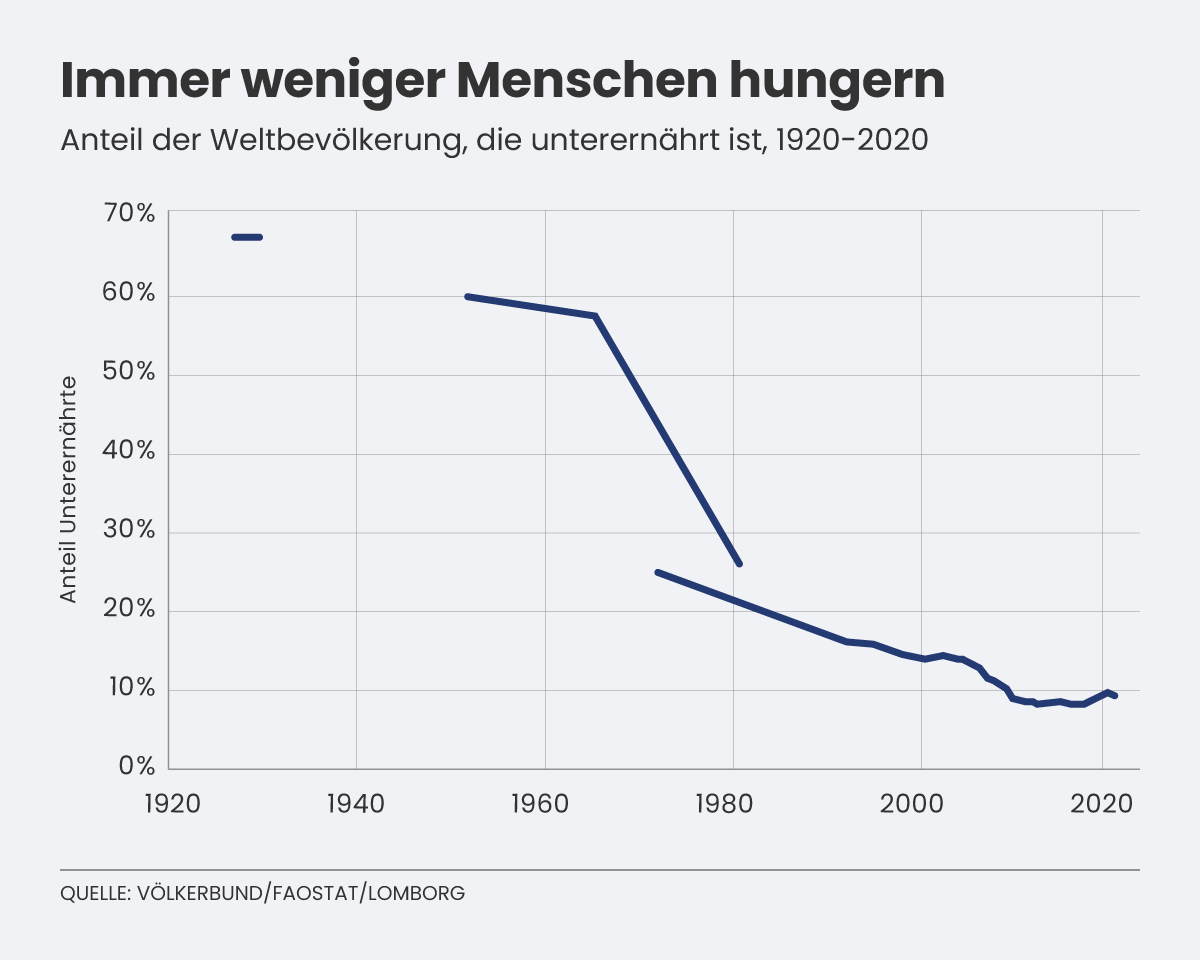

- 1928, so schätzte damals der Völkerbund (der Vorgänger der UNO), litten mehr als zwei Drittel der Menschheit unter Unterernährung: Sie hungerten ständig. Zwei Drittel!

- Seither ist diese Rate des Todes spektakulär gefallen: 1970, so stellte die FAO fest, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO, hungerte «nurmehr» ein Viertel.

- 2017 waren noch 8,2 Prozent der Menschheit von Unterernährung betroffen. Allerdings ist dieser Wert inzwischen wegen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs von Neuem angestiegen: 2022 lag er bei 9,3 Prozent.

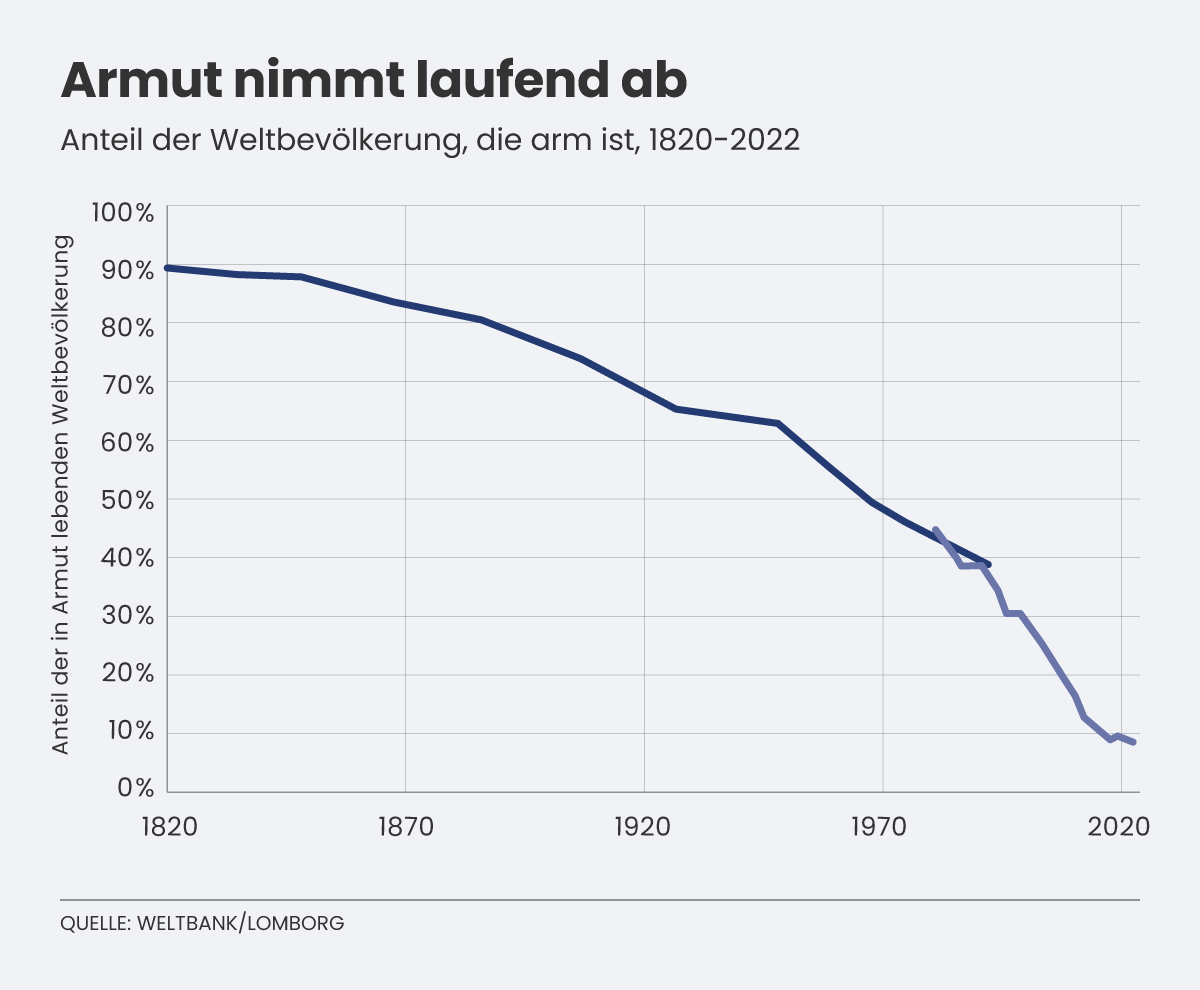

Auch wenn wir die weltweite Entwicklung der Armut betrachten, was natürlich eng mit der Ernährung zusammenhängt, zeigt sich das gleiche Bild:

- 1820 galten rund 90 Prozent der Menschheit als arm.

- Heute liegt dieser Anteil gemäss Weltbank unter 10 Prozent.

Und selbst das müsste nicht sein, wie Björn Lomborg in seinem jüngsten Buch darlegt: Best Things First. Es ist vor wenigen Wochen erschienen. (Siehe dazu den dreiteiligen Artikel von Alex Reichmuth, hier, hier und hier.)

Lomborg, ein dänischer Politikwissenschaftler und Statistiker, darf man vielleicht als einen der kreativsten Denker unserer Zeit bezeichnen. In der Annahme, dass wir weltweit die falschen Prioritäten setzen, wenn es um die Herausforderungen der Menschheit geht, versuchen er und ein mit ihm verbundener Think Tank (Copenhagen Consensus Center) in Franken und Rappen vorzurechnen, welche Massnahmen am meisten Gutes bewirken.

Zu diesem Zweck hat er namhafte Wissenschaftler aus aller Welt aufgeboten, die in wissenschaftlichen Arbeiten dieser Frage nachgehen: Was tun wir am besten zuerst?

Was die Plage des Hungers anbelangt, sind er und die Experten überzeugt, dass ein Investment von 74 Milliarden $ – verteilt über die nächsten 35 Jahre – genügen würden, um den Hunger weitgehend auszurotten. Wie das?

- Das Geld müsste überwiegend in die Forschung und Entwicklung fliessen, kurz: in die Innovation.

- Alles sollte dafür getan werden, dass die besten Gentechniker, Chemiker, Molekularbiologen und Agraringenieure nach neuen Technologien für die Landwirtschaft suchen, um die Erträge pro Hektar zu erhöhen.

- Konkret: noch ertragreicheres Saatgut, klügere Anbaumethoden, wirksamere Bewässerungssysteme, leistungsfähigere Pestizide usw.

Das mag wie ein No-Brainer klingen, ist es aber nicht, zumal aus politischen Gründen der technologische Fortschritt in der Landwirtschaft und Ernährung vielfach behindert wird – der Widerstand gegen die Gentechnologie ist nur eines der grotesken, da esoterischen Beispiele (es gibt keinerlei wissenschaftliche Evidenz, dass genmanipulierte Pflanzen uns schaden).

Wenn wir die Vergangenheit nämlich betrachten – und insbesondere die Erfolgsgeschichte seit 1800 –, dann führt daran nichts vorbei:

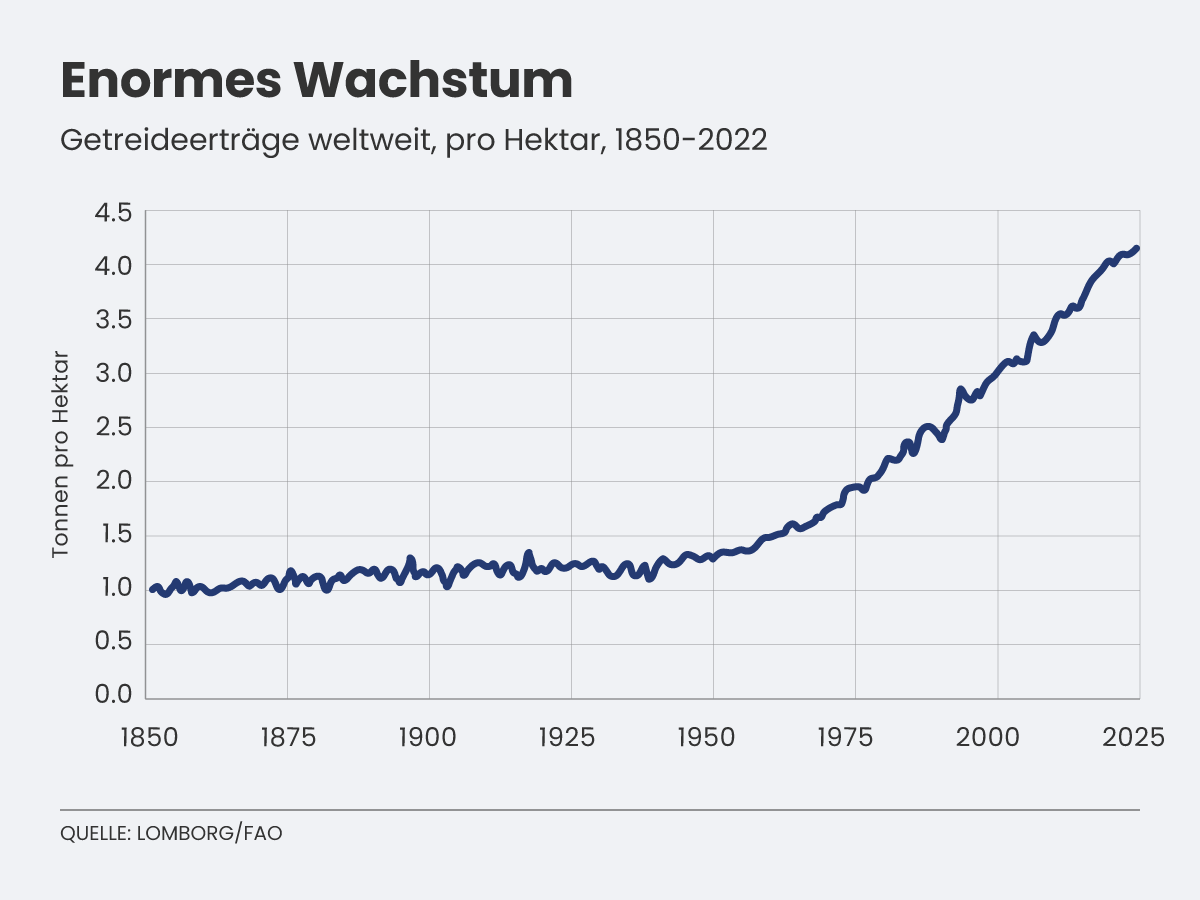

- Es waren in erster Linie Innovationen in der Landwirtschaft, die den Hunger zurückgedrängt haben.

- Indem die Bauern (vor allem im Westen) aus jedem Hektar Land zusehends mehr herausholen, so dass immer mehr Menschen ernährt werden können.

- Ohne dabei sehr viel mehr Land zu verbrauchen: Die globale Getreideproduktion wurde seit 1961 um 249 Prozent gesteigert, während man die Anbaufläche zur gleichen Zeit bloss um 12 Prozent ausweitete.

Das war die «Grüne Revolution», wie man sie bald nannte, als besserer Dünger, neue Pestizide und produktiveres Saatgut ein Wunder vollbrachten, wie es seit der legendären Brotvermehrung am See Genezareth wohl nicht mehr vorgekommen ist.

Damals war ein gewisser Jesus Christus dafür zuständig. Heute hätten wir es in der Hand, eine zweite Grüne Revolution auszulösen. Kostenpunkt: 74 Milliarden $.

Oder um es mit einem alten deutschen Sprichwort zu sagen:

«Wenn man kein Brot hat, nimmt man wohl mit einer Pastete fürlieb.»

Markus Somm ist ein Schweizer Journalist, Publizist, Verleger und Historiker. Dieser Beitrag ist als Erstveröffentlichung im «Nebelspalter» vom 9. November 2023 erschienen.

Ähnliche Artikel

Pestizide in grünen Smoothies

Nach den zahlreichen Rezepten für Weihnachtsplätzchen, Festtagsbraten und Cocktails sind jetzt die Tipps fürs Abnehmen, Entschlacken und Verschönern gesetzt. Das meiste ist blanker Unsinn.

Natürliche Gifte: Unterschätzte Gefahr in unserer Nahrung

Sichere Lebensmittel sind keine Selbstverständlichkeit. Während oft chemische Stoffe in der Kritik stehen, zeigt die Realität: Die grössten Risiken für unsere Lebensmittelsicherheit sind natürlichen Ursprungs. Aktuelle Rückrufe bei Babynahrung verdeutlichen, wie tückisch Bakteriengifte oder Schimmelpilze sein können.

Mit Tee krank statt schlank

Pflanzenschutzmittel stehen häufig im Fokus öffentlicher Kritik. Weniger beachtet wird, dass auch natürliche Inhaltsstoffe in Tees und Nahrungsergänzungsmitteln wirksam sind und gesundheitliche Risiken bergen können.

Warum strenge Gentech-Regulierung Innovation bremst

Neue Züchtungsmethoden wie Crispr-Cas gelten als Schlüssel für resistente Pflanzen, stabile Erträge und weniger Pflanzenschutz. ETH-Professor Bruno Studer warnt: Wer diese Technologien überreguliert, stärkt ausgerechnet jene grossen Agrarfirmen, die man eigentlich bremsen will – und schliesst kleinere Züchter und Start-ups vom Markt aus.