Vernunft statt Ideologie: Die Weltnaturschutzunion IUCN lehnt ein pauschales Verbot gentechnisch veränderter Organismen ab – ein Sieg der Wissenschaft

Stephanie Lahrtz ist Wissenschafts-Redaktorin bei der NZZ und schreibt über naturwissenschaftliche Themen, wie der modernen Biologie, Ökologie und Medizin. Sie begrüsst, dass sich die International Union for Conservation of Nature (IUCN) gegen ein generelles Verbot der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen stellt.

Montag, 20. Oktober 2025

Als grösste Naturschutzorganisation der Welt stellt sich die International Union for Conservation of Nature (IUCN) gegen ein generelles Verbot der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen. Das haben die Mitglieder – Vertreter von Ministerien und Nichtregierungsorganisationen – am Mittwoch auf der Jahrestagung in Abu Dhabi beschlossen. Es ist eine gute Nachricht. Sachliche wissenschaftliche Argumente haben über die Anti-Gentech-Ideologie gesiegt.

Auswirkungen eines Verbots

Zwar hätte eine Forderung der IUCN nach einem Verbot keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Forschung oder auf Freisetzungsexperimente weltweit gehabt. Denn die IUCN macht keine Gesetze. Aber die Organisation ist weltweit sehr anerkannt.

Viele ihrer Forderungen oder Anregungen werden daher in Ländern entweder in Gesetze gegossen oder als Strategien für Umweltschutzprojekte umgesetzt. So verfassen IUCN-Expertengruppen die Roten Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Danach richten sich viele Länder, wenn sie Naturschutzgebiete ausweisen oder Schutzbestimmungen erlassen.

Ein Aufruf zu einem generellen Verbot der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen seitens der IUCN hätte somit grosse Symbolkraft gehabt. Er hätte nicht nur einigen Umweltschutzorganisationen, die seit Jahren gegen Gentech-Tiere und -Pflanzen zu Felde ziehen, neue Munition geliefert. Es wäre auch zu erwarten gewesen, dass viele Länder sich auf solch ein IUCN-Verbot berufen, wenn sie lokale Freisetzungsprojekte begutachten.

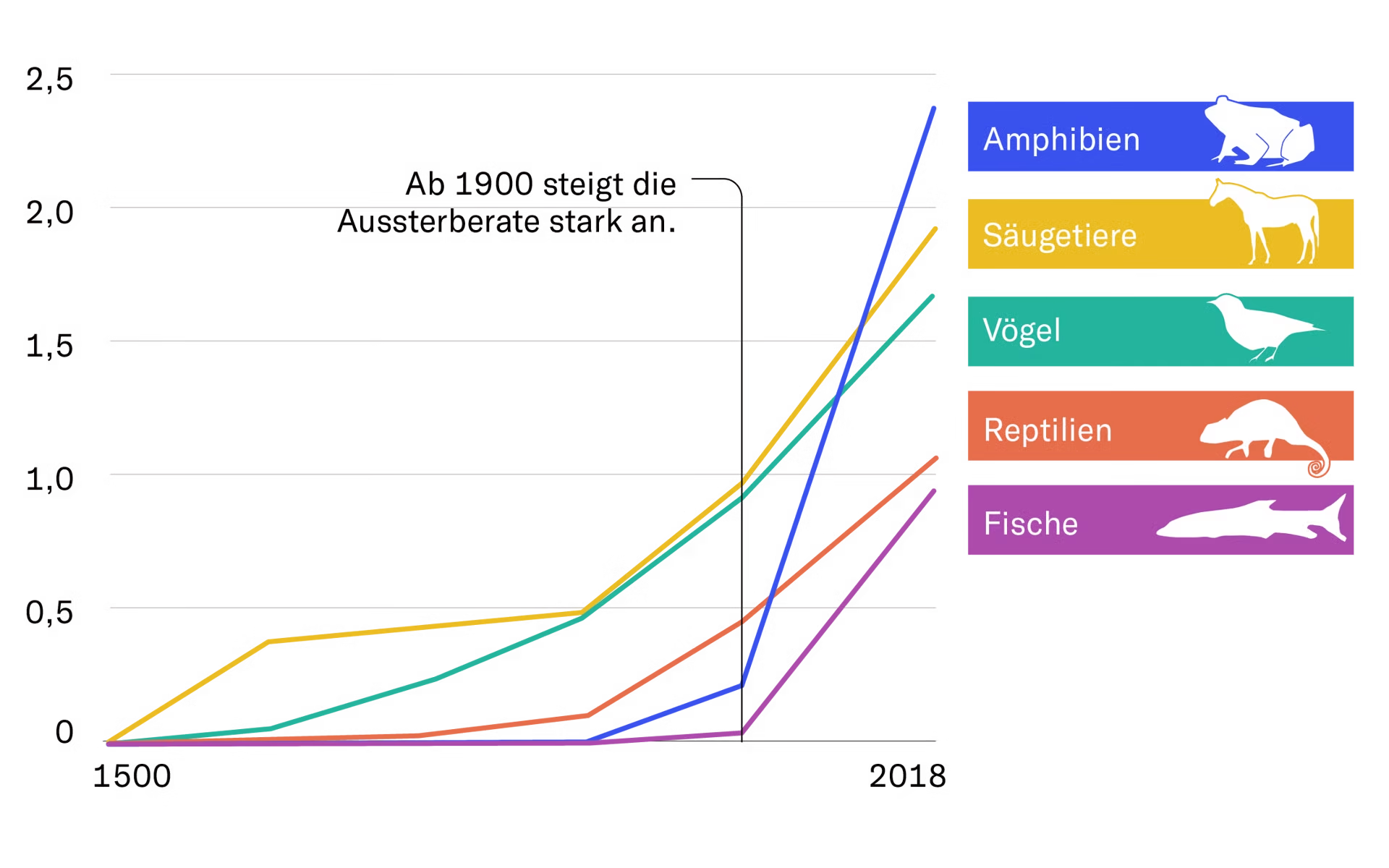

Würden Länder Totalverbote für Freisetzungen von gentechnisch veränderten Organismen erlassen, verhinderte dies wichtige Innovationen im Naturschutz. Forscher arbeiten zum Beispiel daran, gentechnisch veränderte Frösche zu züchten, die resistent sind gegen einen weltweit grassierenden Pilz, der bereits Millionen von Amphibien vernichtet hat. Oder man versucht, sterile Ratten zu züchten. Auf vielen Inseln haben von Menschen eingeschleppte Ratten zahlreiche nur dort lebende Vogelarten bereits so stark dezimiert, dass die Arten vom Aussterben bedroht sind. Die Liste der Projekte liesse sich noch lange fortführen.

Klar, noch ist nicht gesagt, dass die Gentech-Ansätze erfolgreich sind. Aber Forscher müssen sie, flankiert von strengen Sicherheitsregeln, ausprobieren dürfen. Vor allem dann, wenn es keine Alternativen gibt oder bisherige Strategien nicht erfolgreich waren.

Die IUCN setzt auf Wissenschaft statt Gentech-Angst

Gefordert hatten das Verbot zahlreiche Umweltschutzorganisationen, aber auch Vertreter indigener Völker. Sie alle eint seit Jahren die Angst, dass die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) unabsehbare Folgen haben könnte. Die GVO seien ungenügend geprüft, behaupten sie.

Es drängt sich der Eindruck auf, dass manche der Gentech-Gegner überhaupt keine Forschung und Tests wollen. Offenbar haben sie Angst, Image und Spendengelder zu verlieren. Denn bei den Tests könnte sich ja herausstellen, dass manche GVO sinnvoll und harmlos sind – und die verteufelte Technologie keineswegs so schlimm ist wie immer behauptet. Indigene Gemeinschaften befürchten zudem, dass sie die Kontrolle über ihre Umgebung an grosse Konzerne oder ausländische Forschergruppen verlieren.

Viele Sorgen sind berechtigt. Doch wer für Experimente mit gentechnisch veränderten Organismen in der Natur eintritt, der fordert keinen Freibrief. Niemand will, dass jeder nach Belieben seine Gentech-Ratte auf der nächsten Insel aussetzen darf. In vielen Ländern sind bereits umfangreiche Vorabprüfungen und Kontrollen für Freisetzungen von Gentech-Tieren wie -Pflanzen gesetzlich festgeschrieben.

Diese Regelungen verhindern hemmungs- und sinnlose Freisetzungen. Auch die IUCN-Vollversammlung hat sich daher nun für eine ausbalancierte Strategie ausgesprochen.

Stephanie Lahrtz ist Wissenschafts-Redaktorin bei der «NZZ» und schreibt über naturwissenschaftliche Themen, wie der modernen Biologie, Ökologie und Medizin. Dieser Beitrag ist als Erstveröffentlichung in der «NZZ» am 18. Oktober 2025 erschienen.

Ähnliche Artikel

Pestizide in grünen Smoothies

Nach den zahlreichen Rezepten für Weihnachtsplätzchen, Festtagsbraten und Cocktails sind jetzt die Tipps fürs Abnehmen, Entschlacken und Verschönern gesetzt. Das meiste ist blanker Unsinn. Das schreibt Gastautor und Wissenschaftsjournalist Ludger Weß in seinem Artikel.

Natürliche Gifte: Unterschätzte Gefahr in unserer Nahrung

Sichere Lebensmittel sind keine Selbstverständlichkeit. Während oft chemische Stoffe in der Kritik stehen, zeigt die Realität: Die grössten Risiken für unsere Lebensmittelsicherheit sind natürlichen Ursprungs. Rückrufe bei Babynahrung zeigen, wie tückisch Bakteriengifte oder Schimmelpilze sind.

Mit Tee krank statt schlank

Pflanzenschutzmittel stehen häufig im Fokus öffentlicher Kritik. Weniger beachtet wird, dass auch natürliche Inhaltsstoffe in Tees und Nahrungsergänzungsmitteln wirksam sind und gesundheitliche Risiken bergen können.

Warum strenge Gentech-Regulierung Innovation bremst

Neue Züchtungsmethoden wie Crispr-Cas gelten als Schlüssel für resistente Pflanzen, stabile Erträge und weniger Pflanzenschutz. ETH-Professor Bruno Studer warnt: Wer diese Technologien überreguliert, stärkt ausgerechnet jene grossen Agrarfirmen, die man eigentlich bremsen will.